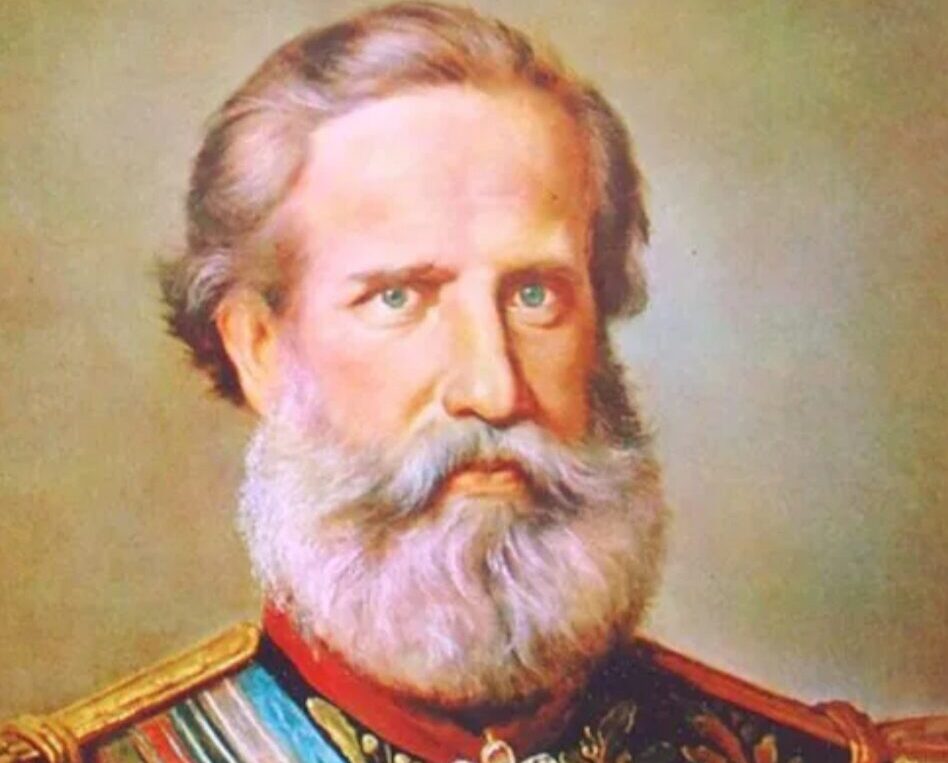

Dom Pedro II 200 Anos - créditos: Divulgação

02-11-2025 às 10h20

Sérgio Augusto Vicente*

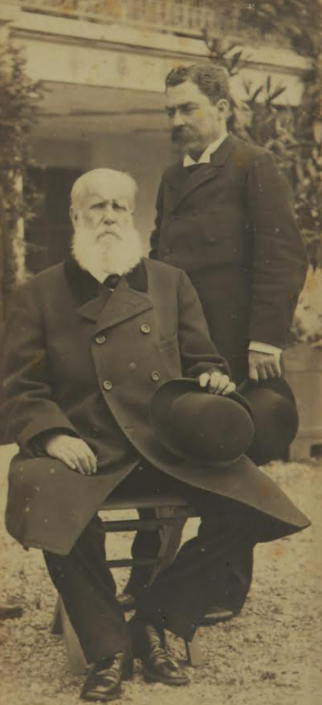

Domingo, 24 de novembro de 1889. A bordo do “Alagoas”, o clima era de melancolia. O “Velho Mundo” aguardava o “Velho Monarca” e sua família. Na altura de Fernando de Noronha, D. Pedro II escrevia em seu diário que “alongava bem a vista para a última terra brasileira”. “Breve não avisto mais a pátria amada” – lamentava. A medida que sentia sua pátria cada vez mais distante do navio, uma sensação estranha lhe acometia: a de que talvez nunca mais voltasse a visitá-la.

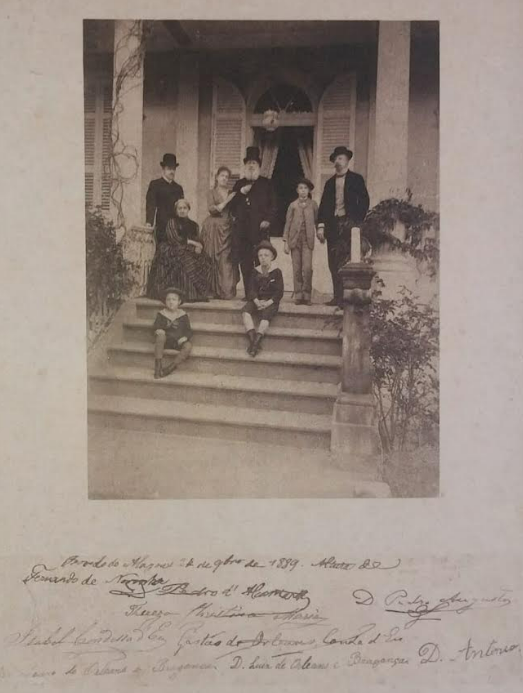

Há poucos dias, em 15 de novembro, um golpe derrubara o líder da única monarquia das Américas. Os imperiais saíram às pressas, na madrugada do dia 17. Partiram deixando para trás muitos pertences. Nas malas, havia espaço apenas para o que foi possível recolher no pouco tempo que lhes restava. Dentre os objetos, alguns livros e fotografias. Uma delas, tirada em Petrópolis, na casa de Princesa Isabel, era o último registro imagético da família Imperial no Brasil. Ainda no dia 24, na altura de Fernando de Noronha, lembraram-se de assiná-la, como um gesto de adeus.

Apesar das incertezas dos novos tempos, que levavam o imperador e até mesmo muitos líderes do movimento republicano a duvidarem da continuidade do novo regime, o fato é que o exílio ainda perduraria por muitos anos. Em 21 de dezembro do mesmo ano, um decreto seria publicado, impedindo os imperiais de retornarem ao Brasil. Estava selado o “decreto de banimento”, que somente em 1920 seria desfeito, por decisão do governo do presidente Epitácio Pessoa.

“Ó mar salgado, quanto do teu sal/ São lágrimas de Portugal!”

Se já existissem nessa época, tais versos de Fernando Pessoa talvez fizessem ao sexagenário D. Pedro II algum sentido metafórico. Afinal, quantas angústias não carregava no peito durante essa viagem, que seria a sua última travessia no Atlântico? D. Pedro II foi o primeiro, o único e o último imperador nascido no Brasil. E, por isso mesmo, carregava consigo a tristeza de não mais poder sequer tocar em solo pátrio, após quase meio século de um reinado repleto de agitadas marés.

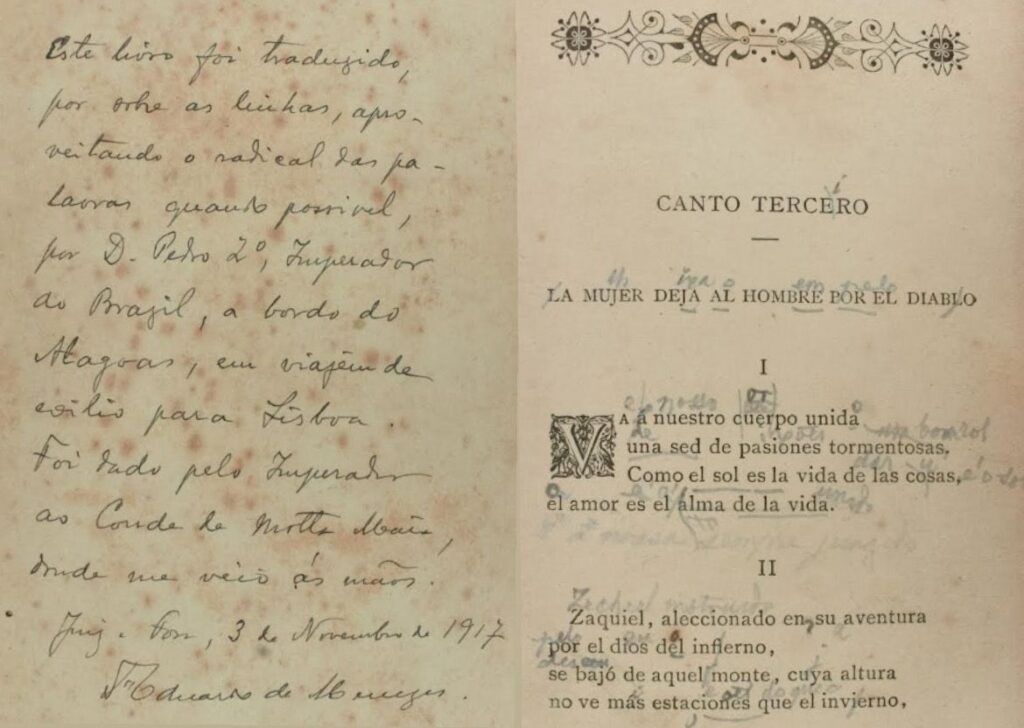

Para se distrair ao longo da viagem, Pedro mantinha a rotina de leituras, traduções, escritas de poemas e registros em seu diário. Desde cedo, começara a se dedicar à leitura e ao estudo dos idiomas, como grego, latim, inglês, francês, italiano, provençal, alemão, hebraico, sânscrito, além do tupi-guarani. Como parte de sua rotina, traduzia diversas obras clássicas, como “As mil e uma noites”, “Odisseia”, “Os Lusíadas”, trechos bíblicos, dentre outros, para diversas línguas. Apesar da idade e do estado de saúde debilitado lhe comprometerem a autonomia, não abriu mão desse costume dentro do navio. Em diversos momentos, Pedro pedia a familiares e amigos que lhe fizessem leituras em voz alta e o auxiliassem nas transcrições. Conde de Mota Maia, seu médico de confiança, era um deles. A ele chegara a confiar, em 22 de novembro, a cópia de um poema, confessando em seu diário pessoal que, “sem os seus cuidados, não poderia tê-lo feito”.

A tradução de “El Licenciado Torralba”

Foram várias traduções feitas a bordo. Uma delas, no entanto, nos chama particular atenção. Trata-se do livro “El Licenciado Torralba”, do escritor espanhol Ramón Campoamor (1817-1901), publicado no ano anterior (1888), em Madrid, pela Librería de Fernando Fé.

O que teria levado o velho monarca a se interessar por essa obra? Não é possível saber com precisão. Talvez alguns temas filosóficos presentes numa narrativa construída em versos tenham lhe parecido familiares. Temas filosóficos caros a quem, na infância, acostumara-se a repetir, em seus exercícios de caligrafia, a máxima aristotélica “A felicidade é um hábito”.

Leitor assíduo dos filósofos, parece relevante supor que seu erudito repertório intelectual estivesse permeado de complexos dilemas, como os antigos dualismos entre matéria e espírito, corpo e alma, homem e mulher, céu e inferno, virtude e vício, moral e hipocrisia, etc.

A saga de Torralba

Em “El Licenciado Torralba”, Campoamor aborda a saga de um homem, Torralba – personagem inspirado num dos condenados pelo Tribunal do Santo Ofício espanhol, no século XVI – e de uma mulher (Catalina). O autor traz à tona alguns conflitos humanos enfrentados na busca da felicidade. A felicidade estaria centrada no prazer da carne ou no do espírito? Na pureza ou no pecado? Na verdade ou na mentira/hipocrisia? No conhecimento ou na ignorância?

Catalina, após buscar a felicidade no anjo, no homem e no diabo, escolhe o caminho da glória e da salvação. Torralba, por sua vez, após buscar a felicidade no amor puramente espiritual da mulher, sente falta dos prazeres carnais, o que o leva a produzir Muliércula, uma mulher de pura matéria. Logo em seguida, descobre que Muliércula precisava de um espírito que animasse sua matéria, e decide ir ao inferno à sua procura. Porém, também desiste de procurar a felicidade no inferno, para, no final das contas, procurá-la na morte, materializada em sua condenação pela inquisição.

Entendida como a metáfora do mais profundo niilismo e vazio, a iminência da morte encorajou Torralba a denunciar as hipocrisias, mentiras, injustiças e manipulações humanas, inclusive as cometidas sob a tutela da moral religiosa.

A saga do exemplar imperial

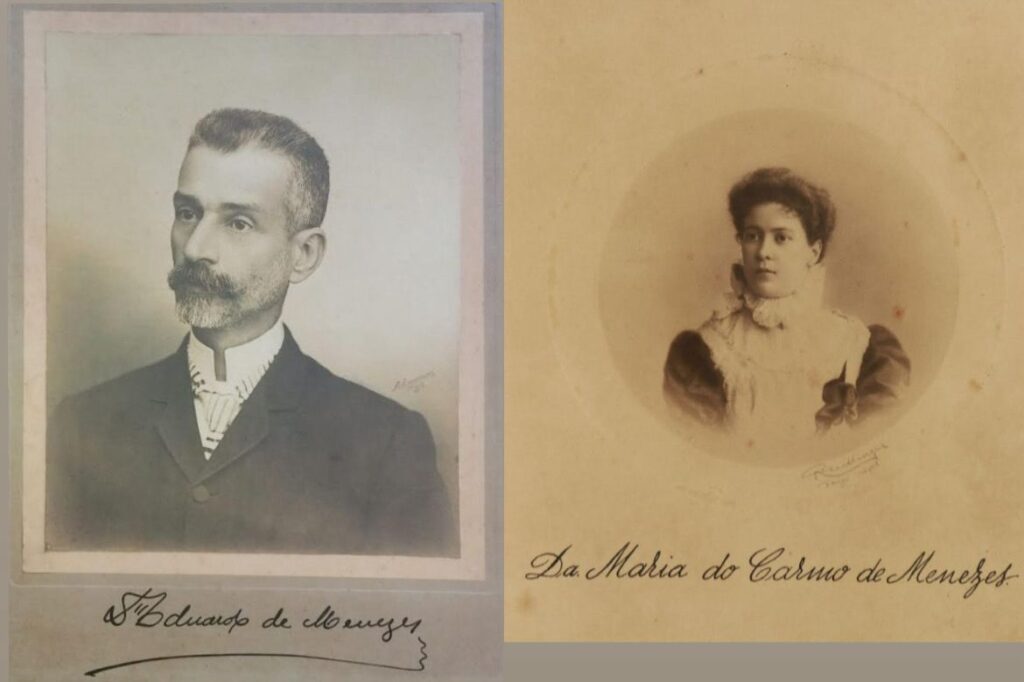

Concluída a tradução, o imperador destronado fez questão de doá-la ao Conde de Motta Maia, que o acompanhou durante toda a viagem. Tempos depois, este passou o exemplar às mãos do também médico Eduardo de Menezes.

Não é difícil entender esse destino do livro, uma vez que Menezes e Mota Maia estavam conectados à mesma rede de relações sociais. Nascido em Niterói (RJ) em 1857 e formado médico pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro na década de 1880, Menezes realizou cursos no exterior, esteve em exercício na Casa Imperial, foi professor adjunto da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e se casou com a sobrinha de Mota Maia, Maria do Carmo. A proximidade do médico com o círculo de sociabilidade do imperador pode ser verificada, inclusive, nos famosos diários do monarca, em dezembro de 1887: “[…] falava com o Dr. Eduardo de Menezes parente do Mota Maia – acaba de frequentar cursos na Escola de Medicina de Viena e a mulher dele. […] Escrevi cartas para Charcot, Brown Séquard e German See recomendando o Dr. Eduardo de Menezes, casado com a sobrinha do Mota Maia.”

A tradução de D. Pedro II, até onde se sabe, não chegou a ser publicada, não derivando daí a explicação para a ampla difusão da obra de Campoamor por diversos países da América Latina. No Brasil, curiosamente, o escritor se tornou um dos cognomes do famoso poeta Belmiro Braga (1870-1937), natural de Juiz de Fora (MG). Poeta que, nas três primeiras décadas do século XX, era nacionalmente conhecido como “Campoamor Mineiro”, dadas as semelhanças de estilo entre suas produções literárias e as do espanhol, como a ironia romântica, a poética reflexiva, o olhar atento aos costumes cotidianos, o uso de uma linguagem palatável a um público heterogêneo e a facilidade com que seus versos circulavam na oralidade.

Eduardo de Menezes e Belmiro Braga, além de se conhecerem, eram homens de letras bastante ativos na sociedade juiz-forana. Ambos compartilhavam espaços de sociabilidades muito conhecidos em Minas Gerais, como a Academia Mineira de Letras, fundada em 1909, da qual eram membros fundadores; o instituto educacional metodista Granbery (respectivamente, como professor da Escola de Farmácia e Odontologia e inspetor de ensino secundário); e a Liga Mineira contra a Tuberculose, fundada em 1900.

Menezes também era amigo de Alfredo Lage, o futuro fundador do Museu Mariano Procópio. Foi este, inclusive, o responsável pelo empréstimo do Teatro Juiz de Fora – do qual era proprietário – para a realização da sessão inaugural da Academia Mineira de Letras em 1910, no momento em que Menezes era o presidente da agremiação. Isso tudo sem falar nas articulações estabelecidas entre ambos na imprensa, na política e nos eventos locais. Vale ressaltar que Alfredo, além de ser oriundo de uma abastada família do Brasil-Império, destacava-se no município de Juiz de Fora, desde o final do século XIX, como director-proprietário do jornal “O Pharol” e vereador.

A chegada do exemplar ao Museu Mariano Procópio

Ao receber o exemplar das mãos de Mota Maia, Eduardo de Menezes não apenas o guardou consigo como teve o cuidado de, em 3 de novembro de 1917, registrar e assinar na primeira folha a declaração de que as anotações a lápis, por entre as linhas do texto, são traduções feitas por D. Pedro II, do espanhol para o português.

À essa altura, Alfredo Lage já era conhecido como portador de um relevante e raro acervo particular, que, em 1921, resultará na inauguração oficial do Museu Mariano Procópio – instituição que, em 1936, será doada, juntamente com o acervo e o parque, à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

Mantendo vínculos com os imperiais durante a Primeira República e arrogando para si o papel de guardião das memórias do pai, Mariano Procópio Ferreira Lage (1821-1872), e da monarquia brasileira, em tempos de transição para o regime republicano, Alfredo amealhou diversos objetos relacionados à monarquia, através de leilões e doações efetuadas por pessoas ligadas à sua rede de sociabilidade. O exemplar de “El Licenciado Torralba”, como se poderia esperar, fez parte dessa lista de aquisições.

Apesar de o fundador do Museu e Eduardo de Menezes serem amigos, não foi pelas mãos deste que a obra foi doada à instituição. O amigo médico, vindo a falecer em 1923, deixará aos cuidados de seu descendente, o advogado Eduardo de Menezes Filho (1886-1958), a relíquia imperial. Será ele o responsável pela doação em 1941. É o que atesta o relatório apresentado pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora ao governo de Minas Gerais: “Dentre as doações recebidas, deve-se destacar a do ilustre conterrâneo Dr. Eduardo de Menezes Filho, cuja doação é uma relíquia de História e Literatura, El Licenciado Torralba, de Campoamor, com tradução, entre linhas do próprio punho de nosso grande Imperador D. Pedro II”.

Relíquia e símbolo de um projeto de memória

De pequenas dimensões, encadernado em capa dura e desfalcado em algumas dezenas de folhas, o exemplar ainda possui, no verso da capa, uma pequena etiqueta com o número de arrolamento do Museu – documento produzido em 1944, após a morte de Alfredo Lage, com o objetivo de levantar os objetos por ele legados ao município –, o que comprova seu pertencimento à coleção original do fundador da instituição.

Há de convir, portanto, que a aquisição dessa obra se mostra coerente com o colecionismo do fundador e suas redes de sociabilidades, sendo importante situá-la historicamente nos termos de uma prática colecionista atrelada aos esforços de perpetuação da memória monárquica brasileira.

Hoje, esse livro integra a seção de coleções especiais e obras raras da Biblioteca do Museu Mariano Procópio, cumprindo não apenas a função de mero “depósito” de conteúdos publicados, mas também a função de objeto da cultura material portador das marcas de usos e abusos deixadas por sujeitos históricos através do tempo. Marcas que contribuem para desvelar e revelar determinadas características de um D. Pedro II leitor e tradutor, o que, por si só, fez Alfredo Lage integrar esse exemplar ao seu projeto de memória. Tudo isso estruturado em camadas do tempo nas quais diversas trajetórias de vida se entrelaçam como os fios de um tecido.

Saiba Mais!

DAROS, Romeu Porto. D. Pedro II: o imperador tradutor. Scientia Traductionis, n. 11, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5007/1980-4237.2012n11p227.

MUSEU IMPERIAL DE PETRÓPOLIS. Diários pessoais do Imperador D. Pedro II. Disponível em: https://museuimperial.museus.gov.br/diarios/. Acesso em: 30/09/25.

PINHEIRO, Priscila da Costa; VICENTE, Sérgio Augusto. Aprendiz de Imperador. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 10, n. 110, novembro de 2014, p. 68-71.

ROMANELLI, Sérgio. O Imperador do Brasil e suas traduções: uma nova leitura (ou a primeira?). Caderno de Letras, n. 23, jul. 2013-jan. 2014.

*Sérgio Augusto Vicente é professor de História e historiador, com mestrado e doutorado defendidos no Programa de Pós-Graduação em História da UFJF. Trabalha no setor de Biblioteca e Arquivo Histórico da Fundação Museu Mariano Procópio, mais especificamente com obras raras, coleções especiais, história do livro, da imprensa, das Bibliotecas e da leitura. Realiza pesquisa, processamento técnico e difusão de acervos históricos, através de curadorias de mostras e exposições, processos de mediação, produção de vídeos, publicações de textos em periódicos acadêmicos e de divulgação. É colunista do jornal Diário de Minas, de Belo Horizonte. Foi conselheiro e colaborador da Revista Trama Bodoque: arte, cultura e criatividade, de Juiz de Fora. Já escreveu artigos para a Revista de História da Biblioteca Nacional e outros periódicos. Membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciência Brasil (Mariana – MG) e da Academia de Letras de Teófilo Otoni (MG).