Dom Pedro II 200 Anos - créditos: Divulgação

21-09-2025 às 10h22

Sérgio Augusto Vicente*

Os livros carregam marcas que podem ser compreendidas como verdadeiras impressões digitais dos indivíduos ou instituições a que pertenceram ao longo do tempo. Nas bibliotecas ao redor do mundo, são inúmeros os exemplares que, contendo manuscritos ou outras marcas de celebridades das artes, das letras, das religiões e da política, foram guardados como relíquias e objetos de coleções. Na seção de obras raras e coleções especiais da biblioteca da Fundação Museu Mariano Procópio, podemos citar diversos exemplos que sustentam essa afirmação, dentre os quais se destacam aqueles ligados à história de D. Pedro II.

Quatro casos são bastante emblemáticos e, por sinal, curiosos. Um deles é o do exemplar da obra “Exposition de 1889 – Guide Bleu du Figaro et du Petit Journal”, originalmente pertencente a D. Pedro II e repleto de observações de seu próprio punho. Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque (Visconde de Cavalcanti), almejando guardar consigo os vestígios do monarca, solicitou-lhe uma troca entre seus exemplares. Em outra situação, envolvendo a obra “Jésus Christ” (1891), o mesmo visconde transcreveu para o seu exemplar as anotações que Pedro deixara em seu exemplar pessoal. Alfredo Ferreira Lage também guardou em sua coleção um exemplar de “El Licenciado Torralba” (edição de 1888), contendo traduções a lápis feitas pelo segundo imperador do Brasil. E, por fim, não deixou de fora um exemplar do livro “Império do Brasil na Exposição Universal de 1873em Viena d’Áustria”, repleto de correções a lápis feitas pelo próprio “magnânimo”. É sobre esse último caso que nos debruçaremos nesse artigo.

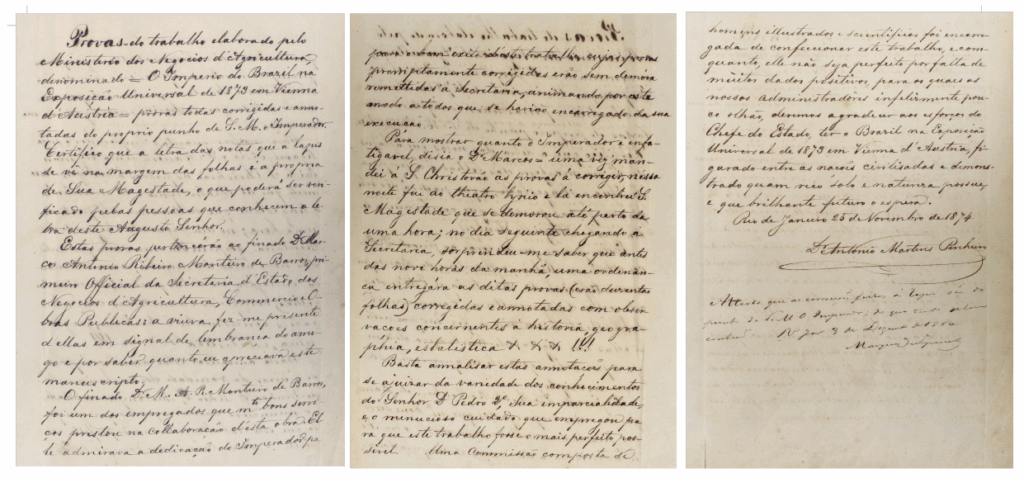

Um dos aspectos que saltam aos olhos de qualquer pesquisador ao manusear este item é a presença de significativo número de anotações nas margens das páginas e no corpo do texto. Logo de início, um manuscrito a caneta, datado de 1874 e assinado por Antonio Martins Pinheiro, informa que as anotações a lápis são “de próprio punho de S. Majestade O Imperador”, D. Pedro II. Intitulando-se admirador do segundo imperador do Brasil, este informa ter recebido esse exemplar pelas mãos da viúva do amigo Marcos Antonio Ribeiro Monteiro de Barros, o “primeiro oficial da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas” e, não por acaso, um dos colaboradores dessa publicação: “a viúva fez-me o presente […] em sinal de lembrança do amigo e por saber quanto eu apreciava este manuscrito.”

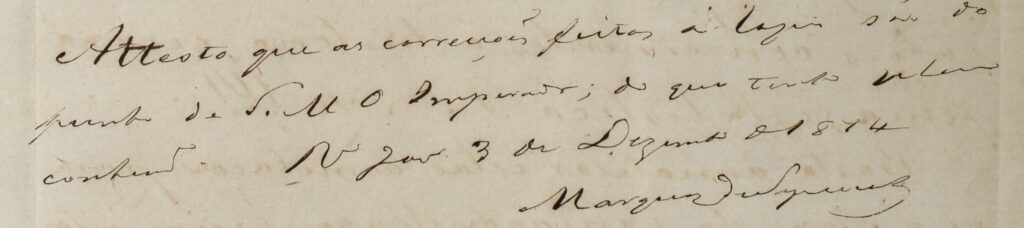

Com o objetivo de corroborar a autenticidade das anotações feitas pelo imperador, consta logo abaixo do manuscrito de Antonio Martins outra declaração, de próprio punho, redigida por Cândido José de Araújo Viana (1793-1875), mais conhecido como Marquês de Sapucahy: “Atesto que as correções feitas a lápis são do punho de S. Majestade O Imperador, do que tenho pleno conhecimento. Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1874. / Marquês de Sapucahy”.

O declarante era, sem dúvida, um dos melhores nomes para atestar a autoria e a autenticidade daqueles manuscritos. Recebendo o título de marquês em 1872, este já havia ocupado vários cargos públicos de grande destaque no Império, como o de conselheiro de Estado – cuja função era auxiliar o imperador nas tomadas de decisão – e havia participado diretamente da formação intelectual do jovem Pedro, sendo-lhe mestre de literatura quando este ainda se preparava para assumir o trono brasileiro. Foi ele também o mestre de suas futuras filhas, as princesas Isabel e Leopoldina.

Qual seria, afinal, o teor das anotações feitas pelo segundo imperador do Brasil nesse exemplar? Por que o fez? Com que propósito? São muitas perguntas… Primeiramente, é preciso tomar conhecimento do tema contemplado pela publicação: conforme o próprio título já sugere, trata-se da Exposição Universal de 1873, realizada em Viena, na Áustria. Como de praxe, esse tipo de publicação tinha a função de apresentar e/ou representar o Brasil nesse evento internacional. Além disso, propunha-se a estimular e promover a imigração para a única monarquia das Américas.

Essa não era a primeira vez em que o Brasil participava de uma exposição universal. Bastante famosas no século XIX, período marcado pelo advento das grandes novidades tecnológicas, as exposições universais eram realizadas periodicamente, sendo concebidas como “vitrines do progresso”. Através delas, o visitante se inteirava do que havia de mais moderno no mundo da ciência e da tecnologia. Cada país participante desse evento fazia sua exposição em pavilhões. Apesar de ser um Estado-nação ainda muito jovem, em franco processo de consolidação, o Brasil não deixou de marcar frequência e até mesmo certo espaço nesses eventos, divulgando sua imagem para o mundo, ainda que uma imagem indissociavelmente ligada à natureza e ao exótico.

A cada exposição, formava-se uma delegação composta de “homens ilustrados e científicos” responsáveis por organizar a participação do país no evento. Mariano Procópio Ferreira Lage (1821-1872), pai do fundador do Museu Mariano Procópio, chegou, inclusive, a integrar a delegação brasileira na Exposição Universal de 1867, em Paris. Dentre as atribuições dessas delegações, estava a tarefa de reunir dados e informações sobre o Brasil, como suas características geográficas, climáticas, relevo, aspectos da flora, fauna, progressos científicos e tecnológicos, número de escolas, de associações científicas, literárias e de instrução, percentual de alfabetizados, aparato militar, organização política, principais periódicos em circulação no território nacional, estatísticas em geral e outras informações julgadas relevantes.

Acontece, porém, que a precisão dessas informações nem sempre era garantida, devido à precariedade institucional de um Estado-nação ainda incipiente, às voltas com o controle e a manutenção da unidade de um território de proporções continentais. Antonio Martins Pinheiro lamentava que o amigo Marcos Antonio ressentisse da falta de vários “dados positivos” no texto, atribuindo a isso o desinteresse de muitos administradores.

Não fossem os esforços pessoais do próprio “Chefe do Estado” [D. Pedro II] – asseverava Antonio –, o Brasil não teria conseguido figurar “entre as nações civilizadas”, demonstrando a riqueza de seu solo e recursos naturais. Exaltando a imagem de D. Pedro II como um monarca ilustrado, ele o considerava “infatigável”, admirando-o pela dedicação empregada nesse trabalho de correção do conteúdo do livro. Para tanto, citava as seguintes palavras do amigo Marcos Antonio: “[…] uma vez mandei à S. Cristóvão as provas a corrigir; nessa noite fui ao teatro lírico e lá encontrei S. Majestade que se demorou até perto de uma hora; no dia seguinte chegando à Secretaria, surpreendeu-me saber antes das nove horas da manhã, uma ordenança entregara as ditas provas (são duzentas folhas) corrigidas e anotadas com observações concernentes à história, geografia, estatística… Basta analisar estas anotações para se ajuizar da variedade dos conhecimentos do Sr. D. Pedro 2º, sua imparcialidade e o minucioso cuidado que empregou para que este trabalho fosse o mais perfeito possível.”

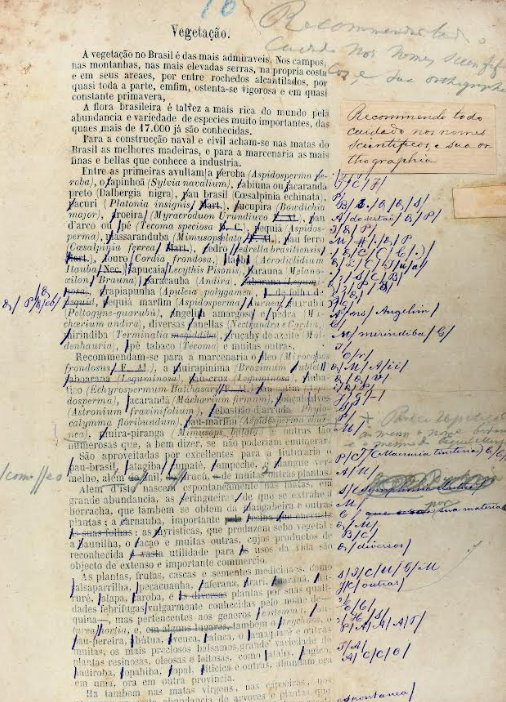

Sabe-se que D. Pedro II, conhecido como “amante das letras, das artes e da ciência”, tinha particular interesse pela chamada inserção do Brasil na modernidade europeia. Não surpreende, portanto, que ele fosse um dos maiores entusiastas da participação do país nas exposições universais. Nesse livro da Exposição de 1873, observamos uma variedade de correções que abrange amplo universo de conhecimento, como a recomendação de “todo cuidado nos nomes científicos e sua ortografia”, unidades de medida, estrutura sintática das frases e até mesmo comentários acerca da diagramação do texto – como o espaçamento entre as linhas, de modo a tornar a leitura mais agradável. Tais interesses dialogam com a erudição dos homens de letras e ciência desse contexto, considerados detentores de uma concepção enciclopédia de conhecimento.

A comparação do conteúdo desse exemplar (chamado de “provas corrigidas”) com a versão definitiva publicada pela Tipografia Nacional – que também possui um exemplar na biblioteca do Museu Mariano Procópio – nos permite fazer uma espécie de “genealogia” do texto, verificando até que ponto as sugestões de mudanças feitas por D. Pedro II foram acatadas ou incorporadas.

A partir da análise do material, verificamos que muitas dessas correções ou sugestões foram adotadas, como podemos verificar, a título de exemplo, em algumas situações apresentadas a seguir. No trecho em que se afirma que o Conselho de Estado era um órgão consultivo no qual se tinha assento “o Príncipe Imperial”, D. Pedro II acrescenta: “ou Princesa Imperial”, destacando o papel de sua filha, Princesa Isabel, como sucessora e regente, incumbida de substituí-lo em suas ausências, como aconteceu em sua primeira viagem à Europa, em 1871, e viria acontecer outras vezes, em um futuro não muito distante.

Quando se descreve o clima da “zona intertropical” do país, caracterizado como muito “suave e modificado pela arborização do terreno”, D. Pedro II solicita que se substitua a palavra “arborização” por “vegetação”, com o receio de que esta pudesse ser confundida com “plantação”, ou seja, fruto da ação humana. Em outros trechos, porém, não se esquece de demonstrar a ação transformadora do homem sobre a natureza, considerada pré-requisito para um movimento “civilizatório”: nesse sentido, não bastava afirmar, por exemplo, que havia enxofre em terras brasileiras, mas acrescentar que este era “[…] experimentado, com excelente êxito, no fabrico da pólvora”. Da mesma forma, fazia questão de atualizar algumas informações para demonstrar certo avanço do Império no campo tecnológico: “Cumpre falar da estrada de ferro que abriu-se o mês passado para esta exploração”.

Em outra passagem, que apresenta um levantamento dos principais periódicos circulantes no Império, D. Pedro II se dá conta da ausência do jornal República, e logo adverte: “Falta o República”, sugestão prontamente incorporada à publicação final.

O esforço em representar a imagem de um país que caminhava nos “trilhos do progresso e da civilização” não prescindia da preocupação com a idoneidade das informações e com os exageros discursivos que pudessem comprometer a credibilidade do texto. No trecho em que se afirma: “No louvável intento de facilitar e desenvolver as transações comerciais, o Brasil tem ido além dos países mais adiantados, dando um exemplo fecundo e de grande proveito a todos os povos do mundo”, o imperador prontamente ordena a supressão dessas palavras, com base na seguinte justificativa: “porque ainda não concorreram tais riquezas para o progresso do Brasil”.

Devido à inconsistência de alguns dados ainda não suficientemente apurados para serem publicados com maior segurança, o imperador por vezes recorre à estratégia de modalização do discurso, sugerindo a exclusão de palavras como “constantemente”, “frequentemente”, “todo”, etc. Ou simplesmente dizendo: “Ainda não existe [tal coisa], e, portanto, cumpre redigir de outra forma”.

É curioso que, na publicação definitiva da obra, foi incluída uma espécie de apresentação prévia ou introdução, denominada “Advertência”, em que se promete ao leitor “obra mais completa nas futuras exposições universais” e se valoriza a colaboração de “informantes particulares”. Ademais, enfatiza-se o objetivo de não manifestar um “falso patriotismo” através de palavras que exageram nas “vantagens” e “ocultam defeitos”, mas sim o de “tornar bem conhecido o Império do Brasil […], procurando com todo cuidado dizer somente a verdade”.

O contato com as publicações oitocentistas nos permite perceber a forte presença da “retórica da verdade” no discurso dos homens de letras e ciência. Tal preocupação se faz presente, inclusive, na curiosa distinção semântica que Eduardo de Faria estabelece entre os verbos “publicar” e “divulgar”, no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, datado de 1859. Para o autor, o ato de publicar um conteúdo ou informação “recai sempre sobre uma coisa que realmente existe”, ao passo que “divulgar pode recair sobre uma coisa falsa, que se inventa com algum fim”. Nesse sentido, cita o emblemático exemplo do “caloteiro”, que vive ostentando e divulgando que é rico, mas “teme que se publique que é pobre”.

Obviamente, é mais do que sabido que o conceito de “verdade” precisa ser constantemente avaliado de maneira crítica. Por esse motivo, é mais do que salutar que a ideia de “verdade” seja entendida como representação do real, com as intencionalidades, disputas e lugares de fala presentes no jogo sócio-político. Se as “imperiais” correções e/ou sugestões tinham o intuito de conseguir, da melhor maneira possível, transmitir credibilidade nas representações sobre o Estado-nação e os diversos aspectos que o compunham, nem todas elas eram aceitas. É o que acontece, por exemplo, no trecho em que são citados seus filhos com a imperatriz Teresa Cristina. Ressentindo da ausência dos nomes de D. Afonso e D. Pedro Afonso (respectivamente, o primeiro e o quarto filhos do casal), falecidos na primeira infância, o monarca logo interroga: “E meus filhos?” Mesmo com a “imperial advertência”, ambos os nomes não chegaram a figurar no texto final, ao lado das princesas Isabel e Leolpoldina.

O mesmo acontece no parágrafo em que se descreve o jornal O Apóstolo. Apresentado como um periódico que “publica os atos oficiais do bispado, e discute os interesses da religião do Estado”, este trecho aparece riscado a lápis, sugerindo uma possível indicação de supressão do conteúdo, que permaneceu incólume na publicação final. Caberia, aqui, fazermos um duplo questionamento: O que teria motivado o imperador a sugerir tal exclusão? Por que a sugestão não foi acatada?

Conhecido por sua postura conciliadora nos conflitos envolvendo religião e Estado no século XIX, estaria o imperador tentando evitar as polêmicas que esse tipo de discussão costumava gerar? Afinal, a Constituição de 1824, ainda em vigor nesse período, propugnava a união entre Igreja Católica e o Estado. Nesse contexto (década de 1870), o país vivia o acirramento de embates entre as jurisdições civil e eclesiástica, por conta da chamada Reforma Ultramontana e do processo de romanização da Igreja Católica. Tais embates resultaram em discussões acaloradas, como as relacionadas ao casamento e ao sepultamento de não católicos nos cemitérios públicos, ao fechamento de irmandades religiosas que contavam com a presença de maçons em seu quadro social e às recentes prisões dos bispos de Olinda e Pará.

Poderiam ser citadas aqui diversas outras passagens curiosas, em que as correções, acréscimos, supressões ou mudanças foram ou não incorporadas à publicação definitiva. Especulações a parte, a “verdade” é que não é possível saber exatamente o que teria motivado o imperador em suas várias intervenções textuais. Ainda há outras pesquisas e cotejamentos de dados a serem feitos. Por enquanto, contentemo-nos com a “abertura de janelas” para futuras investigações mais aprofundadas sobre o tema.

Podemos analisar esse exemplar de diversas maneiras. Tudo depende das perguntas que lhe forem direcionadas. Afinal de contas, a cada pergunta, uma nova abordagem. A cada nova abordagem, uma nova descoberta. Este constitui um dos cruciais aspectos da pesquisa histórica. O importante é que nos esquivemos das armadilhas das memórias e do mero “fetiche” do objeto, de modo a estimular uma análise crítica do discurso dos atores, tendo por base as questões formuladas no momento presente. Tudo isso, é claro, sem incorrer em julgamentos anacrônicos, considerando que todo personagem histórico é “filho” de seu tempo, inserido numa rede de relações e interlocuções repleta de influências e significados, com suas confluências e divergências.

Se, até aqui, pudemos constatar que muitas reflexões podem ser feitas a partir dos vestígios humanos presentes na versão preliminar de um livro guardado como objeto simbólico, de memória, é importante destacar que tais reflexões não “nascem” do vazio, mas de uma série de comparações com a versão final da obra, que chegou ao público através da Tipografia Nacional. Seria muito pouco nos atermos somente ao sentido mítico e simbólico que justificou a preservação de uma peça marcada pelas mãos de um “monarca ilustrado”, quando temos a possibilidade de também sinalizar para as variadas camadas de discurso, intenções, leituras e interpretações pouco sedimentadas sobre o Brasil que se pretendia representar na segunda metade do século XIX. Não é possível ignorar que, entre redator e corretor, havia uma multiplicidade de aspectos que nem mesmo um suposto esforço uniformizador do discurso oficial conseguia encobrir.

Através dos vários indícios que a primeira versão do texto nos permite ter acesso, uma boa “escavação arqueológica” feita com as palavras é capaz de trazer à tona as ambiguidades, tensões, disputas, contradições, vicissitudes, silêncios ou silenciamentos implícitos nas representações ou reapresentações da realidade brasileira daquele contexto. Entre riscos e rabiscos, é possível entrever o que foi dito e o que ficou por dizer, o que era e o que deixou de ser, o que se fez e o que ficou por fazer. E, assim, podemos continuar realizando diversas (re)descobertas no livro que o imperador corrigiu.

SAIBA MAIS!

PINHEIRO, Priscila da Costa; VICENTE, Sérgio Augusto Vicente. Aprendiz de Imperador. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 10, n. 110, novembro de 2014, p. 68-71.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Exposições Universais: festas do trabalho, festas do progresso. In: As barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Cia. Das Letras, 1998. p. 385-407.

VICENTE, Sérgio Augusto. Segregação dos mortos. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 10, n. 113, fevereiro de 2015, p. 80-83.

VICENTE, Sérgio Augusto. Sociedades científicas, literárias e de instrução:dimensões da prática associativa dos homens de letras e sciencia na Corte (1860-1882). Dissertação de mestrado – Programa de Pós-Graduação em História da UFJF, Juiz de Fora – MG, 2012.

*Sérgio Augusto Vicente é professor de História e historiador, com mestrado e doutorado defendidos no Programa de Pós-Graduação em História da UFJF. Trabalha no setor de Biblioteca e Arquivo Histórico da Fundação Museu Mariano Procópio, mais especificamente com obras raras, coleções especiais, história do livro, da imprensa, das Bibliotecas e da leitura. Realiza pesquisa, processamento técnico e difusão de acervos históricos, através de curadorias de mostras e exposições, processos de mediação, produção de vídeos, publicações de textos em periódicos acadêmicos e de divulgação. É colunista do jornal Diário de Minas, de Belo Horizonte. Foi conselheiro e colaborador da Revista Trama Bodoque: arte, cultura e criatividade, de Juiz de Fora. Já escreveu artigos para a Revista de História da Biblioteca Nacional e outros periódicos. Membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciência Brasil (Mariana – MG) e da Academia de Letras de Teófilo Otoni (MG).