Dom Pedro II 200 Anos - créditos: Divulgação

28-09-2025 às 10h18

Octávio Fideles Gomes de Abreu*

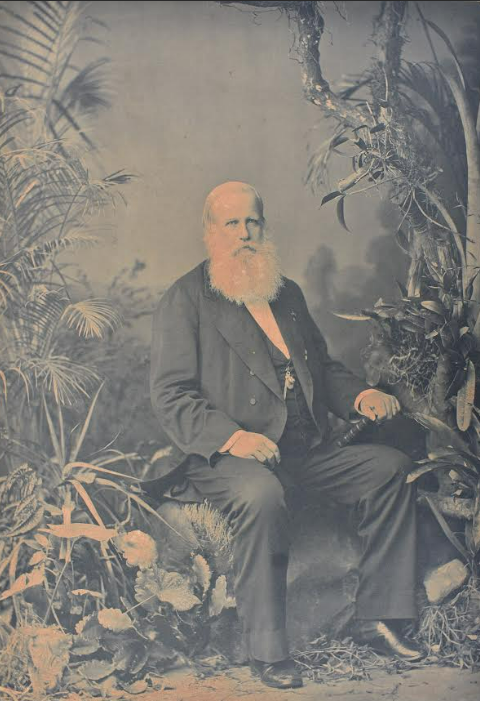

Durante o Segundo Reinado, a construção da imagem de D. Pedro II (1825 – 1891) constituiu uma prática recorrente. Coroado aos 14 anos de idade, impunha-se de imediato a necessidade de representá-lo como um homem adulto, responsável e apto a reinar. Para tanto, sua imagem começa a ser representada com barba, atributo associado à maturidade e à autoridade. Em um segundo momento, diante da urgência em consolidar e pacificar o Império, buscou-se forjar um símbolo de nacionalidade centrado na figura idealizada do indígena. A imagem de D. Pedro II passa, então, a ser associada a elementos indígenas e nativos do Brasil.

Posteriormente, durante a Guerra do Paraguai (1864–1870), a representação do imperador incorpora aspectos militares, com o intuito de estimular o engajamento dos brasileiros na campanha militar. Se, até então, o monarca era associado à estabilidade e à civilidade, o conflito longo, sangrento e desgastante produziu uma série de fissuras que exigiram, por parte do soberano, um novo esforço de legitimação. Nesse momento, o perfil colecionista de D. Pedro II surge como uma forma de reposicionamento de sua imagem pública.

Inicialmente, D. Pedro II herdou de sua mãe, a Imperatriz Leopoldina (1797–1826), um acervo constituído por coleções de Botânica, Mineralogia e Numismática. Com o passar do tempo, esse conjunto foi ampliado e passou a incorporar objetos relacionados à Antropologia, à Etnografia e às Ciências Naturais. Para abrigar todas as suas coleções, o monarca criou no Palácio de São Cristóvão, onde residia, um ambiente composto por quatro salas denominado, por ele, museu. Museu esse que recebeu viajantes ilustres, como: Thomas Ewbank (1792 – 1870), Hermann Burmeister (1807 – 1892) e Jean Carolus (1814-1897), que descreveram, em seus diários de viagens, suas visitas ao gabinete de curiosidades do imperador.

O modelo colecionista seguido por D. Pedro II dialogava com a tradição ocidental dos chamados gabinetes de curiosidades, surgidos no século XVI, em meio às grandes navegações e ao contato com o Novo Mundo. Esses gabinetes, que perduraram até o século XIX, eram coleções privadas compostas por objetos considerados raros e exóticos. No caso de D. Pedro II, considerando que muitos documentos históricos consultados se referem frequentemente ao seu gabinete de curiosidades como “Museu do Imperador”, é esse o termo que será adotado ao longo deste texto para designar o acervo colecionado pelo monarca.

Ao patrocinar instituições, expedições e pesquisas científicas no Brasil, o imperador buscava se afirmar como uma liderança intelectual. A atuação de D. Pedro II, enquanto colecionador e incentivador das ciências, também se projetava para além das fronteiras do Império. Títulos honoríficos, correspondências diplomáticas e contribuições intelectuais eram utilizados como meios de reconhecimento público e de consolidação de sua imagem.

O envio de itens de natureza antropológica por D. Pedro II a instituições e especialistas estrangeiros cumpria função diplomática no esforço de projetar o Brasil como nação participante ativa da comunidade científica internacional. Um exemplo expressivo dessa prática encontra-se na correspondência da Legação Imperial do Brasil em Berlim, datada de 20 de maio de 1875, na qual o Barão de Jauru (1824 – 1897) informa ao Visconde de Nogueira da Gama (1802 – 1897) que o renomado antropólogo Rudolf Virchow (1821 – 1902) havia recebido, com destaque na imprensa alemã, uma remessa enviada pessoalmente pelo monarca. Tratava-se de uma “interessante collecção de esqueletos e crâneos de índios do Brasil”, acompanhada de carta assinada pelo imperador. O gesto foi publicamente interpretado como expressão da aliança entre ciência e diplomacia, sendo reproduzido por diversos jornais da capital alemã, inclusive pelo influente National Zeitung. Ao oferecer materiais que contribuíam para os estudos anatômicos e antropológicos de Virchow, o imperador reafirmava sua posição como patrono da ciência e agente do intercâmbio entre o Brasil e os grandes centros científicos europeus.

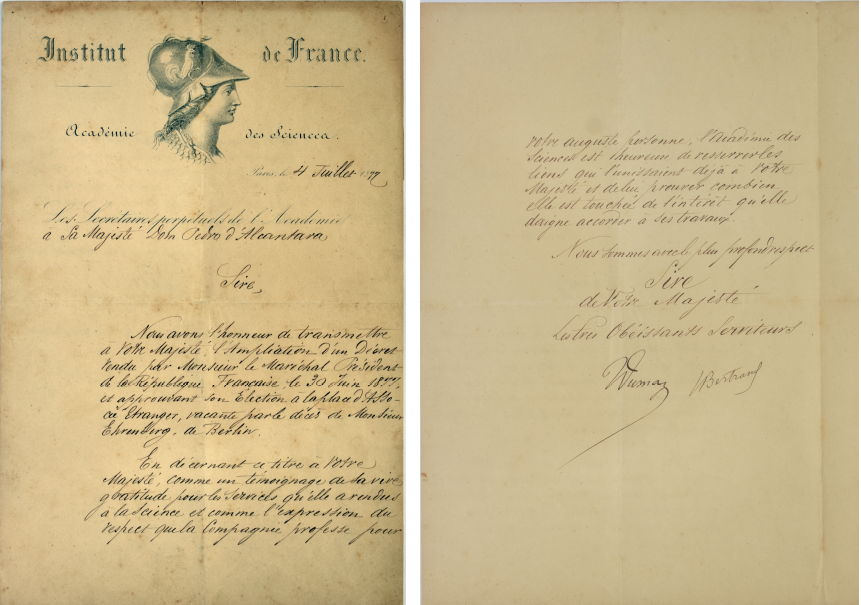

É nesse contexto que, em 1877, D. Pedro II é formalmente nomeado membro associado estrangeiro da prestigiada Académie des Sciences do Institut de France, em Paris. O processo, registrado em documentos oficiais, revela não apenas o reconhecimento de sua dedicação às ciências, mas também o modo como sua imagem foi habilmente construída e legitimada nos círculos científicos europeus. A nomeação para a vaga deixada pelo naturalista alemão Christian G. Ehrenberg (1795 – 1876) foi oficializada por meio de decreto presidencial assinado por Patrice de Mac-Mahon (1808 – 1893), então presidente da França, em 30 de junho de 1877, e posteriormente comunicada ao imperador pelos membros da Academia, em carta datada de 4 de julho do mesmo ano.

A carta que acompanha o decreto ressalta que a escolha de D. Pedro II foi motivada tanto pelos serviços prestados por ele à ciência, quanto pela estima que a Academia depositava em sua pessoa. Em tom solene, os acadêmicos expressam gratidão e reconhecimento pela contribuição do imperador à promoção da ciência, reafirmando os laços entre a França e o Brasil. O conjunto documental demonstra a sofisticada rede de prestígio que D. Pedro II cultivava por meio do intercâmbio intelectual com instituições científicas de renome.

O documento, enviado de Paris ao Rio de Janeiro, com pompa e em papel timbrado do Institut de France, somava-se a outros títulos e reconhecimentos acumulados por D. Pedro II, como os doutorados honoris causa em universidades da Europa e da América do Norte. Esses elementos compunham o repertório de um imperador que buscava legitimar-se não apenas como chefe de Estado, mas como soberano preocupado com as ciências. Nesse sentido, pode-se afirmar que o imperador convertia seu capital político em capital científico, reafirmando sua atuação enquanto mecenas, incentivador e difusor do conhecimento.

Outro exemplo notável de sua interlocução com representantes diplomáticos e científicos estrangeiros, encontra-se na correspondência oficial de C. A. van Sypesteyn (1823 – 1892), então administrador colonial da Guiana Neerlandesa, atual Suriname, enviada ao imperador em abril de 1880. A carta registra a remessa de uma caixa contendo uma “numerosa collecção de objectos indianos” acompanhada de documentos com vocabulários linguísticos relativos às tribos de povos nativos da região. A iniciativa, segundo o próprio administrador da então colônia, atendia a um pedido pessoal de D. Pedro II, transmitido via Consulado dos Países Baixos no Rio de Janeiro, e envolvia considerável esforço logístico e intelectual. O episódio demonstra como o Museu do Imperador era parte de uma complexa rede de transações que envolviam prestígio, reciprocidade e representação diplomática.

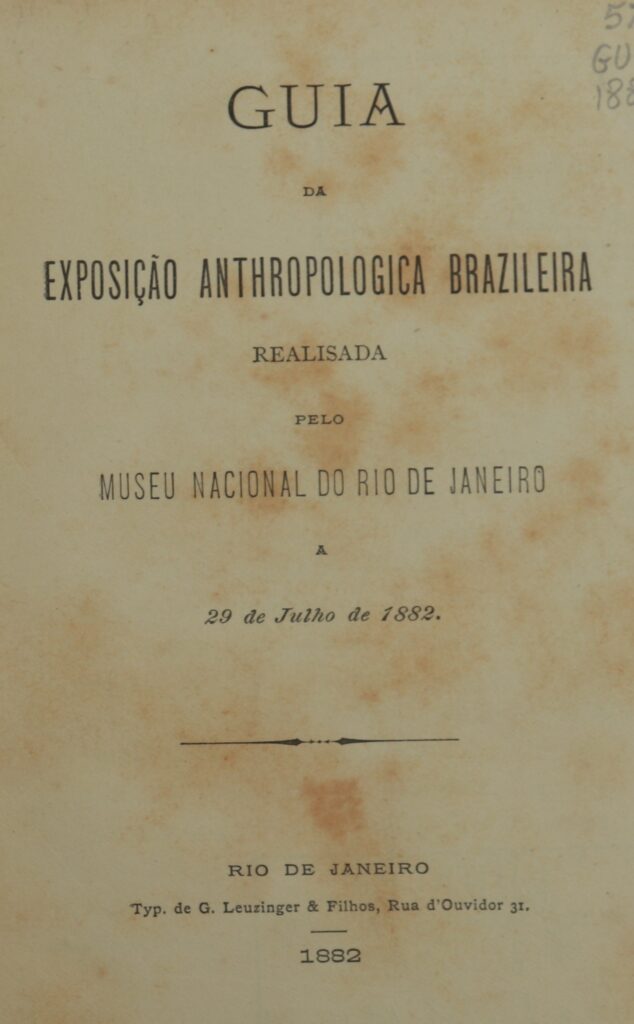

Um acontecimento científico importante, com a participação direta de D. Pedro II, foi a Exposição Antropológica Brasileira de 1882, sediada no Museu Nacional. O Guia da Exposição Anthropologica Brazileira, publicado naquele ano, é um testemunho documental desse fato. Sua autorização expressa para a realização da mostra e sua visita à exposição são destacadas como provas de seu compromisso pessoal com a ciência. No entanto, o dado mais revelador do guia é que muitos dos objetos expostos pertenciam ao próprio D. Pedro II. Ao longo das descrições dos itens apresentados nas salas temáticas, surgem indicações como “Exp. S. M. o Imperador”, explicitando que uma parte significativa do conteúdo da exposição foi formada a partir de empréstimos da coleção do monarca.

O Museu Nacional, nesse contexto, além de ser uma instituição do Estado, torna-se, ainda que temporariamente, uma vitrine do Museu do Imperador. Essa informação é fundamental para compreender como a imagem pública do soberano era construída a partir da materialidade da coleção. Dessa vez, seus objetos não estão apenas guardados em seu museu, estão expostos ao público como exemplares legítimos do que era considerado ciência. Trata-se de um gesto duplo: por um lado, a ciência brasileira se consolida institucionalmente com a Exposição; por outro, o imperador inscreve sua imagem como pilar dessa consolidação.

Entre os documentos que expõem o perfil intelectual de D. Pedro II, destaca-se a publicação, em um jornal francês, de um estudo escrito pelo imperador sob o título Sciencias – Quelques notes sur la langue tupi, a ser incluído no artigo intitulado Brésil, na Grande Encyclopedia, publicação organizada em Paris, por ocasião da Exposição Universal de 1889. No estudo, D. Pedro II apresenta uma extensa reflexão sobre a importância da língua tupi como idioma nativo do Brasil. O documento revela a conexão entre o pensamento científico do monarca e sua prática colecionista.

O acervo, reunido ao longo de décadas, em seu gabinete de curiosidades, era composto por centenas de objetos relacionados a culturas indígenas: instrumentos, vestimentas, artefatos rituais, objetos de uso cotidiano, armas, cerâmicas, entre outros. A escolha de destacar a língua tupi, num artigo publicado em francês, destinado a um público internacional, reafirma o valor que o imperador atribuía às culturas indígenas como constitutivas da identidade nacional brasileira. Portanto, não se tratava apenas de um interesse exótico, mas de uma tentativa de reposicionar o Brasil no mundo como um império que valorizava a ciência, a diversidade e o patrimônio de seus povos originários.

A partir da análise de documentos históricos, sobretudo aqueles identificados no acervo do Museu Mariano Procópio, buscou-se reconstituir o perfil colecionista de D. Pedro II, evidenciar sua atuação no campo das ciências, e mostrar como esses fatores foram significativos para a construção de sua imagem pública. Contudo, o Museu do Imperador, elemento fundamental desse processo, não resistiria às transformações políticas que se seguiram à queda do Império.

Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a família imperial teve pouco mais de um dia para deixar o país. A ordem, expedida pelo recém instaurado governo republicano, determinava que D. Pedro II e sua família se retirassem imediatamente do Brasil, decretando-se, em ato posterior, o exílio. Nesse sentido, a família teve tempo somente para recolher e levar consigo itens de primeira necessidade. Com isso, grande parte de seu patrimônio permaneceu no país, ficando sob responsabilidade do governo republicano, que também se incumbiu de inventariar e confiscar todo e qualquer objeto que fosse considerado como bem de Estado.

Muitos desses objetos foram vendidos em leilões, ocorridos no Paço de São Cristóvão, em 1890. Quanto aos itens considerados bens pessoais da família imperial, parte foi doada a instituições nacionais, enquanto outra foi enviada à família no exterior. Assim, com o fim do Império, a dispersão da coleção e a morte de D. Pedro II no exílio, chega também ao fim o Museu do Imperador, enquanto instrumento de promoção de sua imagem como homem das ciências.

Saiba Mais!

BLOM, Philipp. Ter e manter: uma história íntima de colecionadores e coleções. Tradução de André Fontenelle. Rio de Janeiro: Record, 2003.

BURKE, Peter. A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV. Tradução de Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.

BURMEISTER, Hermann. Viagem ao Brasil. Tradução de Edgar Süssekind de Mendonça. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980.

EWBANK, Thomas. Vida no Brasil. Tradução de Waltensir Dutra. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1976.

KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei: um estudo de teologia política medieval. Tradução de Luiz Alberto de Boni. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

SANTOS, Francisco Marques dos. O leilão do Paço de São Cristóvão. In: Anuário do Museu Imperial. Petrópolis: Museu Imperial, 1940. v. 1, p. 151-316.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; DANTAS, Regina. O Museu do Imperador: quando colecionar é representar a nação. Revista do IEB, São Paulo, n. 46, p. 123-164, fev. 2008.

*Octávio Fideles Gomes de Abreu é doutorando em História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGHA/UERJ), com pesquisa sobre o perfil colecionista de D. Pedro II e seu gabinete de curiosidades. Mestre em História da Arte também pelo PPGHA/UERJ (2024). Bacharel em História da Arte pela mesma instituição (2018).