Créditos: Divulgação

27-10-2025 às 08h44

Marcos de Noronha*

Fiquei sensibilizado ao acompanhar a série The Chosen, de Dallas Jenkins. Atualmente estão filmando a crucificação de Cristo, e as reportagens relatam a emoção que envolve o set. Esse grupo, que não se baseou apenas em uma das Bíblias para extrair o roteiro, também valorizou o apóstolo Mateus — interpretado por Paras Patel —, possivelmente autista, que registrava em seus cadernos tudo o que ocorria com Jesus, seu mestre. Mateus é o autor, segundo a Bíblia, da famosa frase:

“Não julguem para que não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgam, vocês serão julgados.”

A passagem de Jesus pelo Oriente Próximo, há cerca de 2.025 anos, registrada por seus discípulos — ponto de partida da genial ideia da série — nos brinda com ensinamentos valiosos para enfrentarmos conflitos. E, por falar neles, em outubro, um acordo de paz entre Israel e Faixa de Gaza, com forte mobilização internacional, trouxe certa esperança a essa região de tensão histórica: reféns de ambos os lados foram libertados, corpos de vítimas do Hamas foram devolvidos e, embora vídeos do grupo terrorista executando palestinos traiçoeiros ainda circulem, as promessas de reconstrução poderão não só criar uma “faixa do bem”, mas viabilizar o tão almejado Estado Palestino.

Ou seja, o mundo sempre vivenciou impasses que desafiam nossa capacidade de solução. Mesmo pessoas de notório saber podem perder a racionalidade diante de crises. Meu desejo, ao encerrar esta série de sete artigos — fruto de minha viagem por três continentes, cujo objetivo principal foi participar do Congresso Mundial de Psiquiatria Cultural no Japão — é estimular o leitor a uma postura mais otimista, especialmente nas polarizações.

Como confessei, saímos de Tóquio entusiasmados com nosso workshop sobre polarização: participantes de todos os cantos demonstraram a mim e a Vincenzo Di Nicola que vivências práticas são oportunas e produtivas. A polarização não conhece fronteiras e vitimiza até os preparados para lidar com conflitos. Hoje ele me escreve: “Por que não repetimos este workshop em janeiro, no Congresso Mundial de Psiquiatria Social, no Marrocos?” — ele é presidente da Associação Mundial de Psiquiatria Social.

Para aprimorar relacionamentos, Marshall Rosenberg lançou a Comunicação Não Violenta, valendo-se de empatia e compaixão. Sem esses pilares, a comunicação fica comprometida; com eles, alcançamos conexões verdadeiras. Rosenberg defende a CNV como estratégia de resolução de conflitos e ilustra com inúmeros exemplos no clássico Comunicação Não Violenta. A amiga e especialista Muriel Machado sugeriu-me ler também Vivendo a Comunicação Não Violenta, do mesmo autor — obra que vai além de técnica, apresentando-se como proposta de vida. Tracei, então, uma linha de aprendizado: depois de ajudar pessoas rígidas e promotoras de polarização, desejo aprofundar-me em formas de dissolver essas couraças comuns na sociedade, rumo a posturas mais flexíveis e de boa vontade.

Nas sessões de Terapia Social e no mundo polarizado, observo quando o diálogo trava e interlocutores não conseguem prosseguir. Sinais não faltam: o principal é a indisposição em escutar. Adota-se postura defensiva-ofensiva, como se já soubéssemos o que o outro dirá, sem interesse em ouvir algo possivelmente desagradável. Nesse tipo de confronto, transformamos interlocutores em adversários, sem disposição para conhecer a diversidade.

Rosenberg narra um exemplo em Belém, na Cisjordânia: ao iniciar uma palestra, partiu ataque pelo simples fato de ele ser americano. Supôs que o fornecimento de gás lacrimogêneo e outras armas a Israel pelo governo dos EUA teria inflamado o público. Um palestino revoltado o atacava à distância, e Rosenberg decidiu ouvi-lo por cerca de 20 minutos, recebendo seus sentimentos não como injúria, mas como desabafo de alguém vulnerável junto à própria família. Minutos depois, o mesmo homem, que o chamara “assassino de crianças”, convidou-o para um jantar de Ramadã em sua casa. Apesar de isolada, essa anedota nos faz refletir: o preconceito mora mais em quem sente do que em quem é alvo.

Lembro-me — como relato em meu livro recente — da década de 1980, quando me tornei Embaixador da Boa Vontade do Rotary Internacional, missão de levar ao exterior a imagem do Brasil e trazê-la de volta. A instituição crê que tal iniciativa promove a paz.

Por que a Europa dominou outros continentes e não o contrário? Por anos, explicações racistas apostavam na superioridade intelectual europeia. Outros atribuíram o domínio a germes trazidos pelos colonizadores ou ao avanço da agropecuária do Velho Mundo. Jared Diamond, em Armas, Germes e Aço – Os Destinos das Sociedades Humanas (Prêmio Pulitzer), demonstrou que diferenças ambientais, e não culturais ou raciais, geraram as disparidades entre os povos.

De fato, ao cruzar três continentes — além da América do Sul, de onde parti — testemunhei contrastes persistentes mesmo na “ocidentalização” global. Os japoneses são contidos, cordiais e respeitosos, e também promissores no comércio de produtos e alimentos. Esse respeito à ordem e estímulo ao trabalho e à dedicação coletiva explicam, em parte, a impressionante reconstrução japonesa pós-Segunda Guerra Mundial. O psiquiatra e escritor José Maria Martins, em Mapas do Sentir, traduz poeticamente:

“Se no Japão a tristeza veste o silêncio e o corpo, no Brasil ela se espalha em palavra e gesto. O que para uns é vergonha, para outros é desabafo; o que em certos contextos se mascara como dor física, em outros se anuncia como emoção.”

Essa disparidade decorre da diversidade de como cada povo encara a vida: a vergonha oriental leva à contenção, enquanto expressões exacerbadas de brasileiros, americanos e africanos buscam desabafo e atenção social. Martins ressalta que asiáticos, frequentemente, valorizam a harmonia comunitária, ainda que para isso precisem conter-se; ocidentais, ao contrário, prezam manifestações individuais. Talvez por isso o corpo dos orientais “fale” por eles via somatizações, em vez de relatos verbais de sofrimento psíquico; ou pelo fato de existirem tantas massagens na Ásia, aliadas ao silêncio resiliente dos templos. Como bem aponta Martins, o Japão originou terapias como Morita — que ensina a aceitar sintomas como parte natural da vida, em contraponto à busca exaustiva de controle — e Naikan, que estimula a autorreflexão, convidando-nos a reconhecer o que recebemos e o que oferecemos em troca.

Em Paulo Lopes (SC), a família Martins — oriunda provavelmente de Portugal, com linhagens anteriores à descoberta do Brasil — celebrou com camisetas exibindo o brasão, saborosos pratos e churrasco improvisado sob chuva, ao lado de uma cascata. O som não faltou, e as mulheres se entregaram a danças e brincadeiras, virando crianças por instantes. Mas será que, no Japão, famílias Suzuki ou Honda fariam festa semelhante, com movimentos e ruídos parecidos? No Bon Odori, dançarinos rodopiam em círculos ao som de tambores — outra pegada, completamente diferente da festa dos Martins.

Minha impressão é que, quanto mais saúde psíquica dispomos, menos tendência temos a julgar. Com equilíbrio, discordamos e criticamos, mas contemos emoções e assumimos responsabilidade pelos próprios sentimentos e pelas expectativas frustradas. Identificando necessidades internas, não atrelamos nossa felicidade ao comportamento alheio. Posso ajustar expectativas — sem mudar desejos — para amenizar dissabores; caso contrário, emoções intensas geram intolerância e prejudicam relações.

Na festa dos Martins prevaleceu o desejo de estarem juntos — uns mais próximos que outros — e a satisfação pelo pertencimento ao clã. Houve, porém, pequenos grupos que avaliaram precipitada e injustamente o comportamento de alguns membros. Talvez o essencial não seja evitar julgamentos, mas o que fazemos com eles: afastar-nos ou aproximar-nos da realidade e das pessoas. Ritos e festas são recursos culturais que nos conectam e superam diferenças.

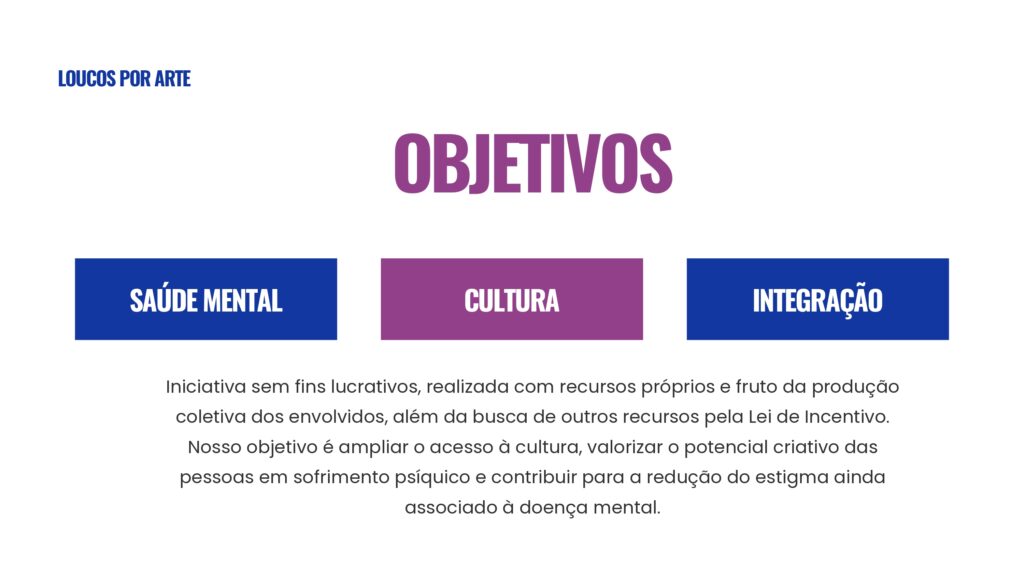

Em novembro, o Grupo de Terapia Social realizará sua quarta edição no Centro Integrado de Cultura — uma festa em que os protagonistas são os próprios usuários. O desafio será refletir sobre a força integradora da música, durante toda a semana, apreciando as exposições organizada pelo grupo de arteterapia, do Hospital da Polícia Militar. A arte é humana? É uma forma de temperar nossas vidas? A equipe celebrará essa bela iniciativa social, em que todos abrem as portas do espaço cultural mais expressivo do Estado, numa campanha contra o preconceito em relação à doença mental, celebrando a espontaneidade que habita cada um de nós.