Dom Pedro II - 200 Anos - créditos: divulgação

24-08-2025 às 10h00

Leandro Garcia (*)

Muitos foram os interesses culturais do segundo imperador do Brasil. Tal fato é largamente conhecido pelos seus biógrafos e por aqueles que, nos dias de hoje, atualizam os estudos ao seu respeito. Entretanto, a literatura teve um especial apreço por parte de Dom Pedro II: não apenas como leitor, mas também como autor (escreveu muitos sonetos) e mecenas apoiador de inúmeros artistas, caso de Gonçalves de Magalhães e do seu livro “A Confederação dos Tamoios”.

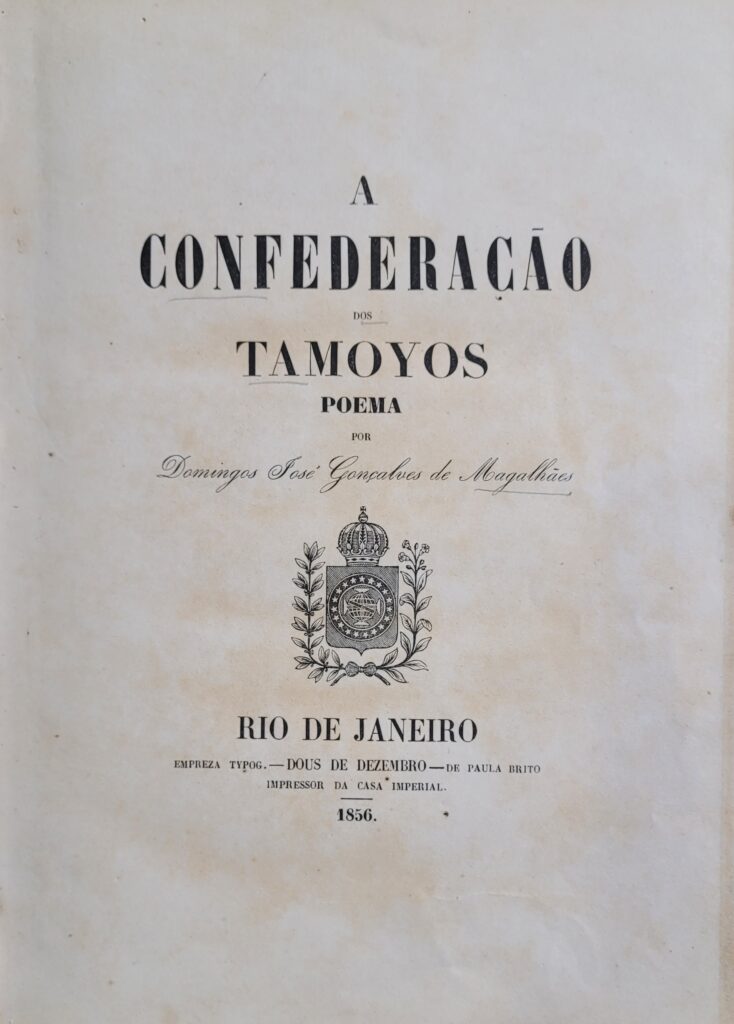

Legenda – Folha de rosto do livro “A Confederação dos Tamoios”. Exemplar pertencente à seção de obras raras da Biblioteca da Fundação Museu Mariano Procópio.

Publicado em 1856, pela Tipografia Dois de Dezembro, de propriedade de Paula Brito, no Rio de Janeiro, “A Confederação dos Tamoios” foi integralmente financiado por Dom Pedro II, que já contribuíra na fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838. Todas estas ações estavam no âmbito do nosso Romantismo literário e do seu plano de se criar uma identidade nacional. Neste sentido, a ação forte do imperador foi decisiva para um mecenato cultural que ajudou a pensar nas grandes questões identitárias em relação à história e à cultura brasileiras. No caso desta obra em específico, o interesse de Dom Pedro II recaiu, dentre outros aspectos, pelo gênero literário escolhido pelo seu autor: um poema épico, grandioso e eloquente, cujo objetivo era representar liricamente aspectos da formação de uma nação brasileira.

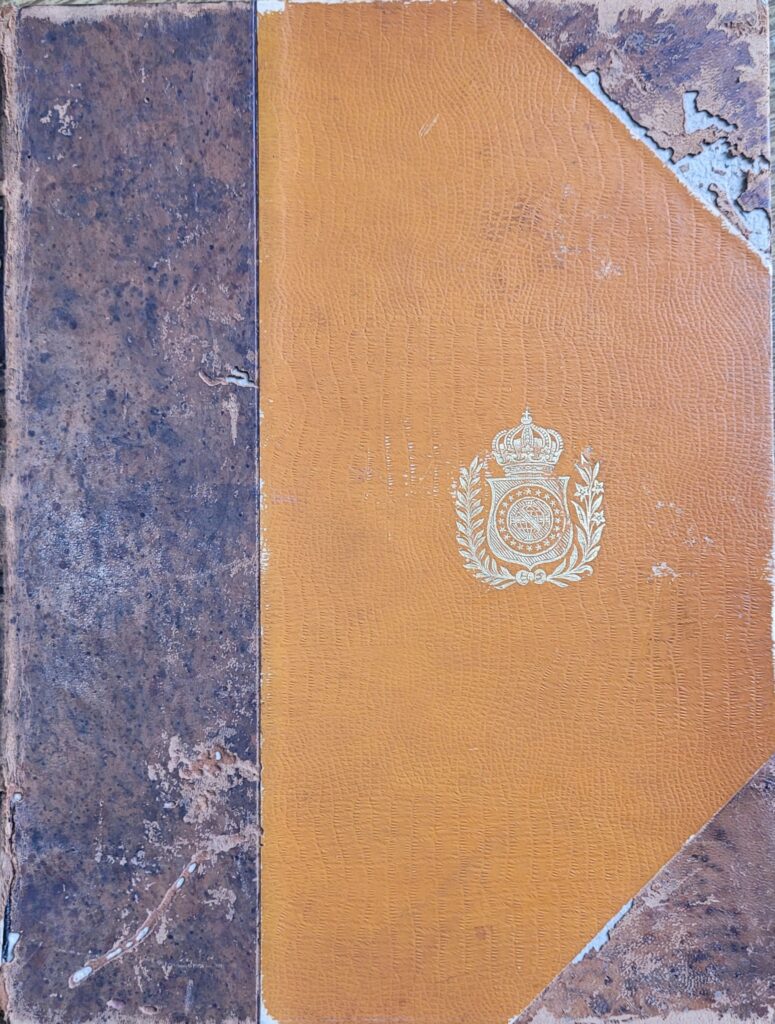

No acervo do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora (MG), encontra-se o raríssimo exemplar da “Confederação” que pertenceu ao próprio imperador D. Pedro II. Trata-se de um volume em capa dura (em couro), com o brasão imperial em dourado fixado bem no meio desta superfície. Não sabemos com exatidão como e quando este volume passou a integrar o acervo desta instituição, mas não restam dúvidas de que este exemplar realmente pertenceu àquele monarca.

Legenda – Exemplar encadernado ao estilo imperial. Acervo pertencente à seção de obras raras da Biblioteca da Fundação Museu Mariano Procópio.

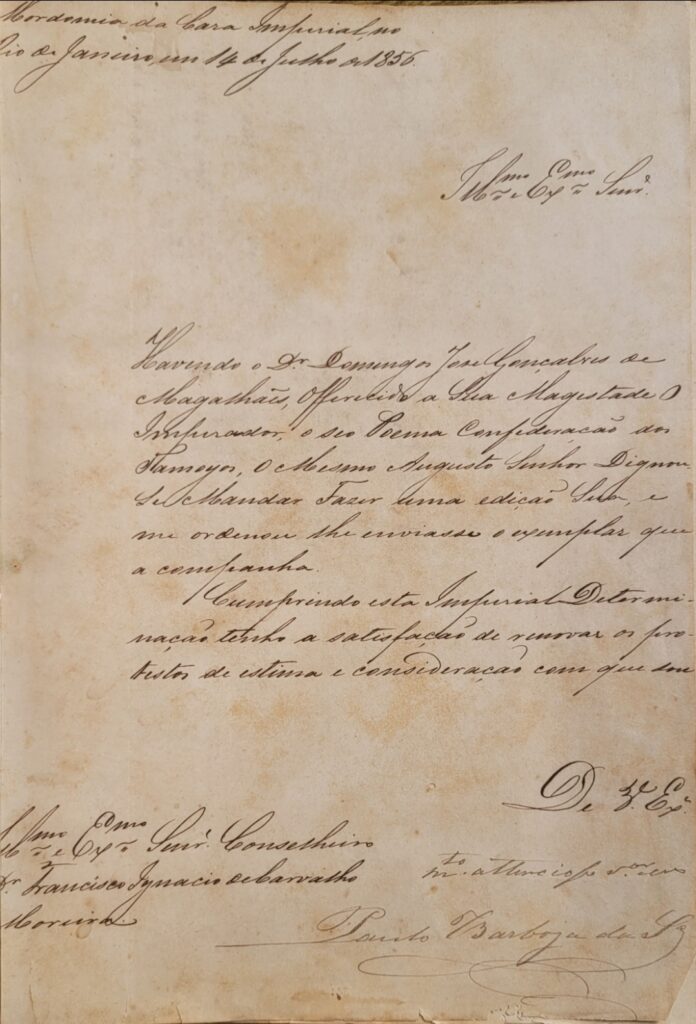

Legenda – Manuscrito do mordomo da Casa Imperial, apenso ao livro, comunicando ao autor uma edição especial da obra para D. Pedro II.

Na dedicatória impressa desta peça temos o sentimento de gratidão de Gonçalves de Magalhães: “À / Sua Majestade Imperial / O Senhor D. Pedro II / Imperador Constitucional e Defensor / Perpétuo do Brasil”. Não satisfeito apenas com esta dedicatória, o autor também incluiu uma espécie de carta-dedicatória ao seu mecenas, impressa na página seguinte à folha de rosto deste livro, da qual se destaca a seguinte afirmação: “É este nobre sentimento que me inspira a ideia de oferecer e dedicar à Vossa Majestade Imperial este meu trabalho literário, como um tributo espontâneo de um súdito fiel ao melhor dos Monarcas. / […] / Se os bens materiais que crescem todos os dias entre nós, assaz apregoam a solicitude de Vossa Majestade em promovê-los, muito mais apregoam a sabedoria do seu governo, os bens morais e políticos de que gozamos e pelos quais velhas nações da Europa ainda hoje derramam rios de sangue”.

Legenda – Dedicatória impressa para o segundo imperador brasileiro. Exemplar pertencente à seção de obras raras da Biblioteca da Fundação Museu Mariano Procópio.

No afã de divulgar este livro que julgava grande e importante, Dom Pedro II o enviou a inúmeros amigos, especialmente no exterior, num movimento claro de diplomacia cultural, tentando defender a tese de uma identidade nacional brasileira que começara a ser construída logo após a nossa Independência, em 1822. Dentre os vários intelectuais estrangeiros que receberam um exemplar da “Confederação”, destaco o escritor português Alexandre Herculano, amigo pessoal de Dom Pedro II e que também o fora de Dom Pedro I, já que lutara ao lado deste na Revolução Liberal do Porto, em 1820.

Alexandre Herculano não gostou dessa obra, enviando uma longa carta de 12 páginas ao imperador do Brasil, em 6/12/1856, na qual agradeceu-lhe o presente e a deferência, mas se posicionando criticamente em relação ao projeto literário de Gonçalves de Magalhães. Na verdade, para Herculano, o gênero épico já estava em desuso naquele momento da nossa história, sendo inadequado para uma honesta representação literária de uma nação tão complexa como o Brasil.

O episódio da Confederação dos Tamoios – termo homônimo da obra literária de Magalhães – foi um dos maiores conflitos civis da história colonial brasileira e que resultou em milhares de mortos entre franceses, portugueses e indígenas brasileiros. Ocorreu entre os anos de 1554-1567, com alguns momentos de trégua e armistício entre as partes envolvidas. Os índios Tupinambás (ou Tamoios) formaram uma espécie de coalizão com outras tribos indígenas sob a liderança inicial do cacique Cunhambebe; este morreu após ser vitimado por uma epidemia e a liderança passou às mãos de Aimbirê, que buscou apoio nos colonizadores franceses liderados pelo almirante Villegagnon. Com a chegada de Estácio de Sá e Mem de Sá ao Rio de Janeiro, em 1567, um imenso reforço bélico português pôs fim à Confederação dos Tamoios, ocasionando a morte de Aimbirê e também a expulsão definitiva dos franceses do Rio de Janeiro. Vale lembrar que, por força do próprio movimento do Romantismo, no séc. XIX, era comum o resgate histórico do passado, já que esta proposta cultural foi fortemente impregnada pelos altos sentimentos nacionalistas. Foi comum, nos romantismos europeus, o retorno ao passado medieval e a valorização dos heróis daquela época. Entretanto, o Brasil não possuiu Idade Média, o que obrigou aos nossos escritores a pesquisar e destacar, no nosso próprio passado colonial, os feitos e personagens heroicos, opção de Gonçalves de Magalhães por este episódio histórico.

Em sua carta enviada a Dom Pedro II, dentre as tantas considerações críticas que fez, Alexandre Herculano afirmou: “Na minha opinião, as eras heroicas e as gerações épicas do Brasil ficariam sendo as do primitivo Portugal, se uma raça, outrora única, não constituísse hoje duas nacionalidades distintas. Nem os vultos nem os fatos que sobressaem no estabelecimento de colônias, que deviam em menos de três séculos constituir um opulento império, são assaz grandiosos para darem assunto a uma epopeia, supondo-a, aliás, possível. Mem de Sá, Estácio de Sá e os outros capitães que lançaram os fundamentos das colônias brasileiras e as defenderam contra as tribos selvagens ou os franceses, foram chefes mais ou menos hábeis, caráteres mais ou menos valorosos, mas estão longe do tipo ideal das personagens épicas. Seria mais fácil achar manifestações desse tipo entre os chefes índios, e o autor dos Tamoios forcejou por delineá-lo em Aimbirê; mas aqueles que se conservaram fieis às tradições da pátria americana não têm identidade nem unidade nacional com os brasileiros de hoje, e os que traíram os interesses da sua gente e a religião de seus antepassados para se aliarem com os conquistadores, são, poeticamente considerados, uma completa negação da generosidade e do heroísmo da epopeia. […] Os nossos bosques, o nosso céu, as nossas montanhas, os nossos rios em miniatura, os nossos hábitos, os nossos interesses, os nossos destinos não são os mesmos do Brasil”.

Ou seja, do estrangeiro, Alexandre Herculano percebeu um dos maiores defeitos da nossa incipiente literatura: a constante mania de copiar os modelos externos em detrimento de uma valorização do que tínhamos aqui, ignorando as nossas próprias tradições e motivações. De forma muito educada, o autor português apontou seu dedo nos nossos recalques culturais e ideológicos, encorajando Gonçalves de Magalhães a criar um poema verdadeiramente brasileiro, num outro formato literário que não fosse a epopeia, mais próximo da nossa realidade.

Nem mesmo no Brasil houve consenso, entre os nossos escritores, a respeito da “Confederação dos Tamoios”. Sua publicação gerou uma grande polêmica entre os intelectuais brasileiros de então; inclusive, houve uma troca de cartas públicas entre Dom Pedro II e o escritor José de Alencar, todas publicadas em alguns jornais da imprensa carioca; algumas (do monarca) defendendo Magalhães e outras o detratando (de Alencar). O conflito foi tão marcante que José de Alencar compilou estas missivas trocadas com Dom Pedro II e as publicou no volume “Cartas sobre a Confederação dos Tamoios” (Rio de Janeiro: Empresa Tipográfica Nacional, 1856) o que, certamente, levou Gonçalves de Magalhães a revisar e preparar a segunda edição do seu livro, publicada em 1864, pela Livraria Garnier (do Rio de Janeiro) e pela Imprensa Literária da Universidade de Coimbra.

Não obstante toda a polêmica em torno dessa epopeia, o que nos salta aos olhos foi o papel decisivo de Dom Pedro II na configuração do nosso Romantismo. Muito se deve a ele e comprovamos isso em todo o seu trabalho de mecenato cultural: bolsas de estudo no exterior, apoio a publicação de livros e revistas literárias, criação de instituições acadêmicas, a fundação do IHGB e a sua empolgação pessoal em valorizar e difundir a nossa literatura como veículo de brasilidade e independência literária.

Neste bicentenário do seu nascimento, faz-se necessário uma revisão histórica honesta a respeito da importância e do papel desenvolvido por Dom Pedro II em relação à literatura brasileira do século XIX. Entre avanços e retrocessos, erros e acertos, sabemos que o nosso Romantismo foi rico e diverso, devendo muito desta vitalidade ao segundo imperador do Brasil.

Saiba mais!

BESOUCHET, Lídia. “Pedro II e o século XIX”. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1993.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. “Dom Pedro II e a Cultura”. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1977.

REZZUTTI, Paulo. “D. Pedro II – a história não contada”. Rio de Janeiro: Editora Record, 2025.

RODRIGUES, Leandro Garcia. “Dom Pedro II e a cultura hebraica”. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 2025.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. “As barbas do Imperador – D. Pedro II, um monarca nos trópicos”. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

Leandro Garcia é mestre e doutor em Estudos Literários pela PUC-Rio. Possui três Pós-doutorados: em Estudos Literários (PUC-Rio), em Teologia (FAJE-BH) e em História (Sorbonne Nouvelle / Paris 3). É professor adjunto de Teoria Literária e Literatura Comparada na Faculdade de Letras da UFMG, atuando nos ensinos de graduação e pós-graduação.