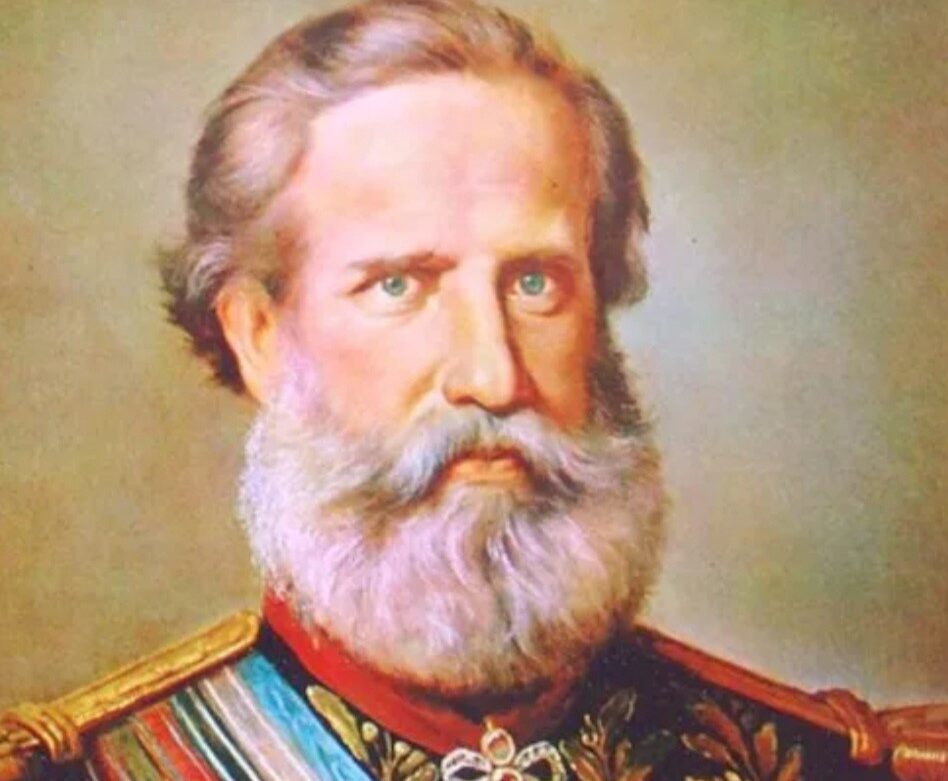

Dom Pedro II - créditos: divulgação

19-10-2025 às 10h20

Sérgio Augusto Vicente*

Na Biblioteca da Fundação Museu Mariano Procópio, há uma grande coleção da famosa “Revista Ilustrada”, que pertenceu originalmente ao acervo legado por Alfredo Ferreira Lage ao município de Juiz de Fora (MG). Através da análise das charges e caricaturas nelas publicadas por Ângelo Agostini, veremos algumas críticas dirigidas a D. Pedro II, especialmente aquelas referentes à escravidão no Brasil.

***

Em 1826, após obter da Grã-Bretanha o apoio diplomático necessário ao reconhecimento da Independência política em relação a Portugal, o Brasil prometia aos ingleses o compromisso de abolir o tráfico internacional de pessoas escravizadas. Firmava-se um tratado entre as duas monarquias. Para ratificar o referido acordo, uma lei era aprovada no Parlamento brasileiro, em 7 de novembro de 1831. A lei, entretanto, tornou-se “letra morta”. Apesar da temporária redução nas entradas de africanos na primeira metade da década de 1830, o tráfico transatlântico de escravizados voltou a tomar proporções colossais. A atividade continuava, portanto, ilegalmente praticada.

A partir de 1850, mediante pressões internas e externas, o tráfico foi sendo gradualmente interrompido. Mesmo assim, mais de 750 mil africanos entraram ilegalmente no país no início dessa nova década. Cessando o tráfico internacional, intensificava-se o chamado tráfico interprovincial. A escravidão continuava sendo uma das maiores máculas do jovem Estado-Nação brasileiro. A única monarquia das Américas, de tanto protelar o problema, tornou-se o último país no mundo a aboli-lo.

Como não reconhecer que esse era um verdadeiro “calcanhar de Aquiles” de D. Pedro II? Afinal, diante dessa circunstância, não era fácil sustentar a imagem de um monarca cidadão, cosmopolita, moderno, ilustrado e afeito às causas humanísticas e aos ditos princípios da “civilização e do progresso”. Com a expansão do espaço público nas décadas de 1870 e 1880 e a emergência de jovens militantes oriundos dos movimentos republicano e abolicionista, sustentar essa imagem de monarca ilustrado se tornou um desafio ainda maior. O imperador, apesar de participar de associações abolicionistas, não podia evitar as inúmeras críticas que lhe eram dirigidas pelos militantes, que lhe apontavam a discrepante e contraditória relação entre pensamento e prática e, sobretudo, a sua postura protelatória em relação a essa e a várias outras questões que permeavam a sociedade brasileira.

Constatações de que D. Pedro II se servia do trabalho escravo vão ser utilizadas, sobretudo nas décadas de 1870 e 1880, com a intenção de macular a sua imagem de monarca ilustrado. Certamente, não é novidade dizer que “Sua Majestade Imperial” possuía escravizados. Somente a título de exemplo tomado com base no acervo do Museu Mariano Procópio, podemos citar dois documentos por meio dos quais ele atendia, nas décadas de 1840 e 1860, às solicitações de duas escravizadas da Fazenda Santa Cruz – propriedade da Família Imperial –, que estavam dispostas a pagar aos cofres imperais pela liberdade de seus filhos pequenos.

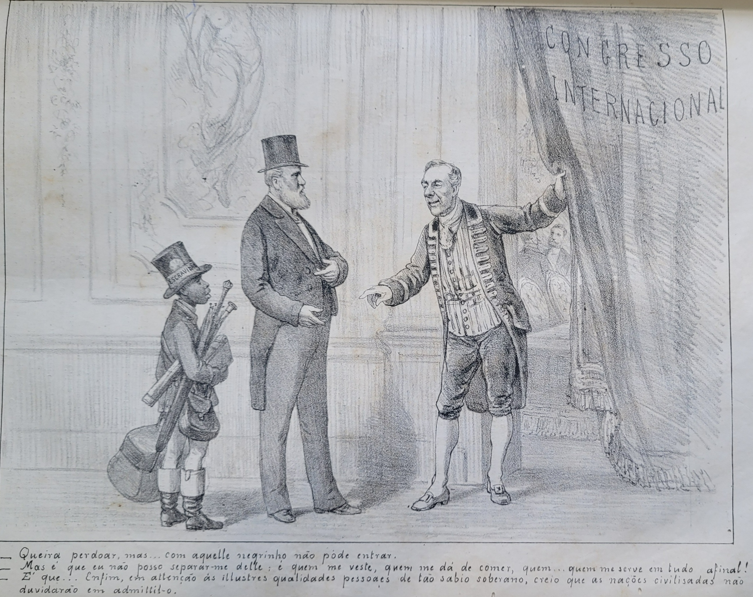

Apesar de não se referir especificamente aos dois casos mencionados nos documentos acima, a “Revista Ilustrada” veicula, em 1883, uma charge em que o imperador se encontra representado em trajes de “monarca-cidadão” na entrada de um Congresso Internacional, mas acompanhado de um menino escravizado. Este, sendo impedido de entrar no evento sob o comentário racista do homem da portaria, faz o monarca assim se justificar: “Mas é que eu não posso separar-me dele; é quem me veste, quem me dá de comer, quem… quem me serve em tudo afinal!”. Logo em seguida, o homem responde: “É que… Enfim, em atenção às ilustres qualidades pessoais de tão sábio soberano, creio que as nações civilizadas não duvidarão em admiti-lo.” O recado da charge não poderia ser mais claro: mesmo com as suas qualidades pessoais, o monarca, por onde passava, não conseguia deixar de carregar as “manchas” que a “barbárie” da escravidão no Brasil lhe deixavam.

Com a proliferação das revistas ilustradas, muitas críticas como essa vão circular em diversos segmentos da sociedade, inclusive entre os analfabetos ou menos afeitos à cultura letrada. Fundada por Ângelo Agostini em 1876, a “Revista Ilustrada”, ao explorar a temática através de charges e caricaturas, conseguia atingir um público mais amplo que o alfabetizado. Joaquim Nabuco (1849-1910) a caracterizava como a “Bíblia abolicionista dos que não sabiam ler” e Monteiro Lobato (1882-1948) dizia que “não havia casa em que não penetrasse a Revista, e tanto deliciava as cidades como as fazendas”.

A tiragem desse periódico atingiu a marca de quatro mil exemplares, alcançando, com seus temas polêmicos, grande parte do território nacional. Durante parte significativa de sua existência, esse periódico não contou com a ajuda de patrocinadores e se sustentava com a venda de seus exemplares, o que lhe garantiu maior autonomia na publicização de críticas à monarquia, à escravidão, à união entre Igreja e Estado (propugnada pela Constituição de 1824) e às diversas outras mazelas do período.

Seu fundador, Ângelo Agostini, nasceu na Itália em 1842 e morou na França durante boa parte da infância e adolescência, onde recebeu formação artística e influências libertárias. Veio para o Brasil em 1859, iniciando os trabalhos como pintor retratista em São Paulo. Na imprensa, começou como desenhista do jornal O Diabo Coxo, no qual iniciou contato mais consistente com ideais abolicionistas. Durante a década de 1880, escancarou as páginas da “Revista Ilustrada” para charges e caricaturas que denunciavam os abusos cometidos contra os escravizados e os embates políticos travados entre abolicionistas e escravocratas.

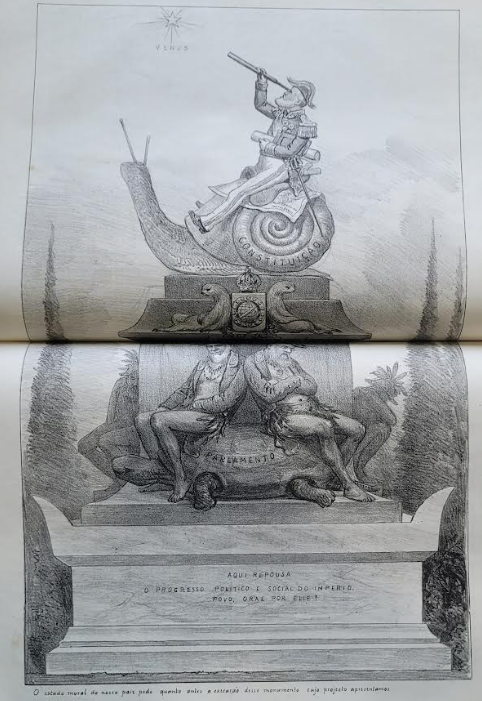

As referências à “lentidão” do monarca no tratamento das reformas era uma das grandes tônicas da RI. Para comunicar essa ideia, em 1882, Agostini optava por representá-lo sobre uma lesma e portando uma luneta, por meio da qual desfrutava das divagações proporcionadas pelos prazeres astronômicos. Na base do pedestal, duas preguiças descansam encostadas no brasão imperial e dois homens cochilam sentados sobre uma tartaruga representando o Parlamento. E, para finalizar, ainda consta a seguinte mensagem: “Aqui repousa o progresso político e social do Império. Povo, orai por ele!”

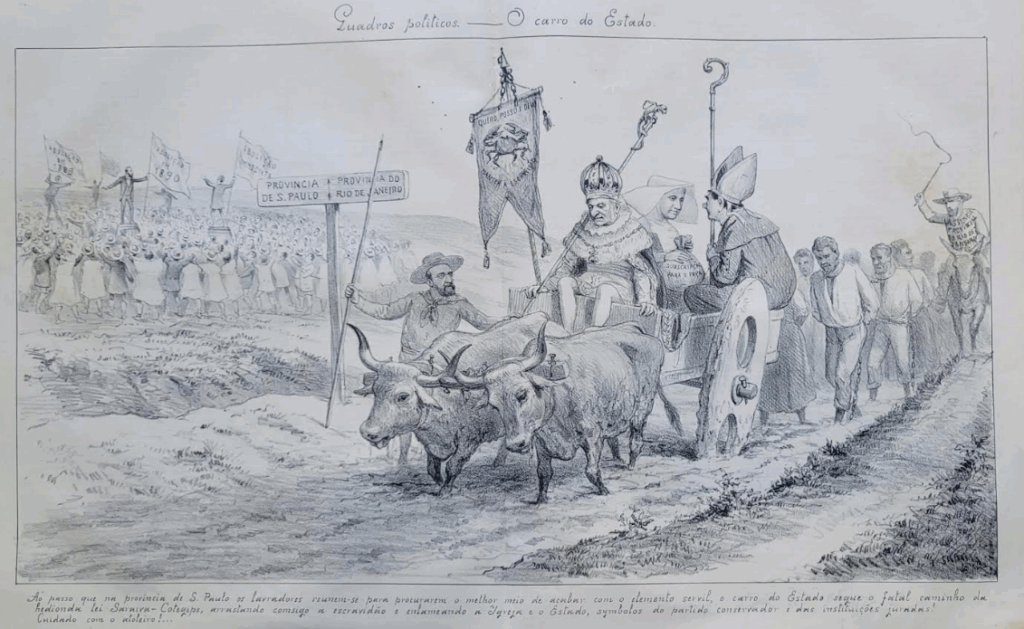

Em outra charge, de 1887, o segundo imperador brasileiro foi simplesmente colocado sobre um carro de bois circulando em estrada irregular. Atrás do carro de bois, escravizados são açoitados por um escravocrata a cavalo. O estandarte ao lado do imperador traz estampados o desenho de um caranguejo e a frase “Quero, posso e devo manter a escravidão”. Em tempos de trens e locomotivas a vapor, há de convir que o meio de transporte em questão não era um símbolo condizente com o ideal de progresso almejado. Do mesmo modo, a evocação do caranguejo, animal conhecido na tradição popular por seu “caminhar para trás”, nada tinha de representativo de uma visão de futuro. Tal imagem se coaduna perfeitamente com a manutenção – sob a tutela estatal – da escravidão na sociedade brasileira, demonstrando uma postura bem diversa daquela em que D. Pedro II cooperava para inserir o ainda jovem Estado-Nação brasileiro nos “trilhos da civilização e do progresso”. E, para completar a cena, um bispo e uma freira acompanham o monarca no carro de bois, sinalizando para a união entre Igreja e Estado, outro alvo bastante atacado pela postura anticlerical da revista.

Todos os elementos situados ao lado direito da charge se associam ao atraso, ao passo que, ao lado esquerdo, numa topografia mais elevada, uma aglomeração de pessoas articuladas e engajadas na luta abolicionista simboliza a afeição pelos ideais liberais. Através dessas representações contrastantes, a república é associada à positividade, ao avanço, ao progresso e à modernidade, enquanto a monarquia é relacionada à negatividade, ao atraso e às tradições nefastas que, para o caricaturista, seriam as responsáveis pela manutenção das mazelas da sociedade brasileira.

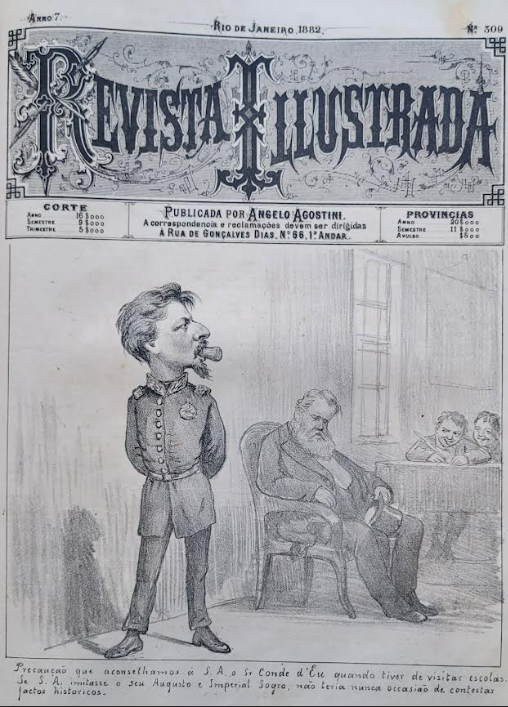

Somavam-se a isso os deboches quanto à velhice do monarca. Não são poucos os desenhos em que ele aparece dormindo – como na charge a seguir, que o representa sentado numa de suas visitas escolares. Além de reforçar a imagem de um chefe de Estado sem condições de exercer o cargo que ocupava, Agostini representa o genro de D. Pedro II em pé, em primeiro plano, com uma rolha na boca. No comentário logo abaixo da imagem, a seguinte observação: “Precaução que aconselhamos à S. A. o Sr. Conde D’Eu quando tiver de visitar escolas. Se S. A. imitasse o seu Augusto Imperial Sogro, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos.”

Casado com a Princesa Isabel, que sucederia o pai (D. Pedro II) num futuro Terceiro Reinado, Conde D’Eu era estigmatizado por suas inseguranças e pela pouca habilidade com que conduzira as tropas na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai (1864-1870). Não era ele, portanto, uma figura que gozava de grande simpatia. A oposição se utilizava justamente disso para insinuar o suposto risco que o Império correria ao ser governado por Isabel. Sendo uma mulher, presumia-se que ela pudesse deixar o esposo interferir na definição dos rumos políticos do país.

Na segunda metade da década de 1880, até mesmo o estado de saúde do monarca se tornou motivo de chacotas e maledicências. Em 1887, por ocasião de sua viagem à Europa para tratamento do diabetes, a “Revista Ilustrada” publicou o seguinte comentário: “nada acontece porque o imperador está doente. É muito monótono”.

Mas voltemos à questão do abolicionismo. Afinal, por que motivo tanto se protelava a abolição? Obviamente, nem tudo podia ser colocado na conta da idade e da saúde do chefe de Estado. Além de não governar com poderes absolutos – dependendo de aprovações de um Parlamento repleto de escravocratas –, havia também a necessidade de pagamento de indenização aos proprietários de escravizados. Afinal, não se concebia a possibilidade de extinguir a escravidão passando por cima do direito de propriedade dos senhores. Cogitava-se, assim, a formação de um fundo monetário destinado a ressarci-los. Para tanto, era necessária a realização de recenseamento e levantamento de matrículas dos escravizados nas províncias, o que viria a acontecer somente em 1872.

Descontando-se as omissões de dados pelos fazendeiros, o censo de 1872 apontou para a existência de cerca de 15% de população cativa num país com quase 10 milhões de habitantes. Diante dos números oficiais, a estratégia era abolir a escravidão de forma lenta e gradual. Em 1871, começava-se com a Lei do Ventre Livre, que determinava a concessão de liberdade a todos os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquele ano. No Ceará, a abolição chegava em 1884, mais cedo do que no restante do país. Em 1885, era implantada a Lei dos Sexagenários, que concedia liberdade aos indivíduos acima de 60 anos de idade, o que não trazia benefícios reais a uma população com baixa expectativa de vida.

Respondia-se com lentidão à abolição de uma instituição que, aos poucos, “caducava” diante da pressão internacional cada vez maior e da concentração crescente de escravizados nas províncias cafeicultoras do atual Sudeste. De acordo com o Censo de 1872, 58% dos 868 mil escravizados trabalhavam apenas nas províncias de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Corte. Essa concentração sudestina, que só aumentava com o tempo, devia-se, em grande medida, à intensificação do tráfico entre as províncias a partir da extinção do tráfico internacional em 1850. Como consequência, os preços dos cativos se elevaram, dificultando a sua compra por pessoas remediadas ou de poucas posses. Tudo isso contribuía, segundo Chalhoub, para “produzir a sensação de perda de legitimidade interna” do regime escravocrata.

Em 13 de maio de 1888, durante a regência de Princesa Isabel, era decretada a Lei Áurea. Nesse momento, a “Revista Ilustrada” arrefece – pelo menos por um curto espaço de tempo – as críticas dirigidas à figura do monarca e da monarquia. Princesa Isabel passa a ser enaltecida em suas páginas como “Redentora”. A assinatura da abolição pela monarquia parecia obscurecer o fato difundido de que a libertação dos escravizados era uma bandeira do republicanismo.

Apesar de suas pautas convergirem e jogarem água no moinho do republicanismo, a “Revista Ilustrada” não se declarava republicana. Suas lutas mais concretas eram pela liberdade religiosa, secularização/ laicização das instituições e, sobretudo, pela abolição. Maria Tereza Chaves de Melo defende que a relação da revista com a República era dúbia. Suas pautas eram a liberdade e a democracia em sentido mais amplo, e não necessariamente o republicanismo. Afinal de contas, a luta abolicionista não se restringia aos engajados no movimento republicano. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças, por exemplo, figuravam entre os monarquistas que atuavam no movimento abolicionista.

O tempo de trégua nas críticas a D. Pedro II e ao regime monárquico, porém, não durou muito. Diante da velhice e da doença do imperador, da sensação de acefalia governamental, da ameaça de um terceiro reinado, do não pagamento de indenização aos proprietários de escravizados libertos pelo 13 de maio e da sucessão de escândalos difundidos pela imprensa, os ataques continuaram. Até que se chegou ao desfecho trágico: a queda do monarca através de um golpe de Estado, em 15 de novembro de 1889.

***

O fato é que a queda da monarquia não foi da noite para o dia. O espaço público se expandia, enchendo-se de periódicos, meetings e associações compostas por sujeitos pertencentes a uma nova geração, sobretudo por bacharéis marginalizados pela máquina estatal e por jovens militares, descontentes com a desvalorização da categoria. Apesar das diferenças, todos eles queriam um “lugar ao sol” na máquina pública. Como muitos não conseguiam, iam para as ruas publicizar diversas críticas ao status quo da monarquia e do imperador, inspirando-se em um repertório de leituras que Sílvio Romero chamou de “um bando de ideias novas”. Leituras que elevavam o discurso cientificista da República ao posto de doutrina religiosa. As narrativas postas em circulação tentavam convencer o público de que não havia solução possível para as mazelas do país sem a mudança do regime. Tudo isso sob a liberdade de imprensa mantida pelo governo imperial.

As charges não apenas refletiam o desgaste da monarquia e do monarca, como também contribuíam para esse processo. Sabemos que nada acontece no vazio social. Os símbolos e as representações servem como poderosos instrumentos responsáveis pela legitimação ou deslegitimação dos regimes políticos no imaginário coletivo. Não há dúvidas de que as representações humorísticas de Agostini exerceram importante papel no processo de dessacralização da figura do segundo imperador brasileiro e da própria monarquia.

Saiba mais!

ALONSO, Ângela. Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

MELLO, Maria Tereza Chaves de. A República Consentida. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

CHALHOUB, Sidney. População e Sociedade. In: CARVALHO, José Murilo de (coord.). A construção nacional (1830-1889) – Coleção História do Brasil Nação: 1808-2010 – v. 2 (direção de Lilia Moritz Schwarcz). Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

(*) Sérgio Augusto Vicente é graduado, mestre e doutor em História pela UFJF. É professor de História e historiador da Fundação Museu Mariano Procópio (Juiz de Fora – MG).