Créditos: Divulgação

02-10-2025 às 08h55

Marcos de Noronha*

O Japão é um país de primeiro mundo, mesmo com suas contradições. Em 2002, quando o visitei pela primeira vez para participar do Congresso Mundial de Psiquiatria, chamava atenção o tempo médio de internação psiquiátrica caso alguém adoecesse mentalmente: enquanto o Brasil registrava média de 15 dias, quem tivesse o desprazer de morar no Japão poderia ficar internado por até um ano em hospital psiquiátrico. Depois de 23 anos, retorno para expressar minha admiração pela ordem que prevalece no país e pelo nível de desenvolvimento alcançado. Quais foram os bastidores da reconstrução de uma nação destruída na Segunda Guerra, a ponto de conquistar esse feito? Se essa disciplina por um lado tornou o Japão um país de primeiro mundo, por outro ofusca nossa espontaneidade. Parece que, mesmo no caos, há algo inerente ao homem.

E, por falar em contradição, lembro-me de Jared Diamond, no livro O Terceiro Chimpanzé, que trouxe comigo na viagem. Ele concorda que o desenvolvimento da agricultura permitiu ao homem mais tempo livre para outras atividades, em comparação com os caçadores-coletores. Porém também afirma que a domesticação de diversas plantas foi um desastre para a sociedade, segundo indícios da paleopatologia. Com a modernidade, podemos pesquisar sinais de doenças em restos mortais de povos antigos. Estamos falando de uma agricultura surgida há 10 000 anos, que passou por diversos estágios. Curiosamente, após seu aparecimento, houve mais crises de fome do que em sociedades que permaneceram caçadoras-coletores. E o pior: além da fome e de doenças epidêmicas, a agricultura fomentou a divisão de classes. Será que é por isso que o PT se opõe ao “Agro”? Como diria o humorista Diogo Portugal, “brincadeirinha sadia”.

Tirando o esforço da longa viagem até Tóquio, onde ocorreu a sétima edição do congresso dedicado à relação entre cultura e saúde mental, houve dois momentos especialmente gratificantes: o reencontro com velhos amigos na batalha pela psiquiatria cultural e a oportunidade de conhecer novos interessados nessa abordagem, preocupados com a eficácia do tratamento e com a plena dimensão do ser humano. Como já conhecia Tóquio, permaneci focado no congresso, sem excursões turísticas.

Desta vez, fiquei hospedado ao lado da Tokyo Tower, e a organização do evento nos proporcionou visita guiada. Trata-se de torre de comunicação de 333 m de altura, de onde se aprecia a cidade lá de cima. Erguida em 1958, é uma das principais opções de turismo local. Subi até 150 m e compartilhei o espaço com outros turistas; lojas e projeções de “fantasmas” nos vidros eram disponibilizadas para entreter crianças e visitantes. A Tokyo Tower é ícone da retomada da nação arrasada após a guerra, mas nem se compara à outra opção oferecida: uma visita matinal ao templo Korin-in, em Shibuya, para meditação guiada.

No Korin-in, após receber instruções, os congressistas foram conduzidos a sessões de meditação com chá, amêndoas adocicadas e silêncio. Fundado em 1668 como templo budista da escola Zen, durante o período Edo, o Korin-in preserva a tradição: um sacerdote caminhou diante de cada um de nós, executando manobras para nos despertar com leves pancadas nos ombros, conforme os ensinamentos. Voltado às meditações, o objetivo é esvaziar a mente, renovar pensamentos e atingir a harmonia. Tudo funciona com impecável respeito e ordem.

No primeiro dia, após viagem cansativa pela Air India, vinda de Dubai, cheguei ao hotel de manhã. Quis trocar de roupa e tomar banho, pois recebera convite para assistir a uma peça de 4 horas no teatro Kabuki. Para antecipar meu check-in, o hotel cobrou valor muito alto. Tentei negociar — já havia feito isso por e-mail sem sucesso — mas, no país da ordem, não houve jeito. Deixei a mala e saí em busca de local para trocar moeda, sem saber que o próprio hotel dispunha de máquinas para isso. Retornei, tentei pechinchar com outra recepcionista, e o gerente me ofereceu estadia sem custos caso eu me filiasse à rede do hotel. Finalmente, todos satisfeitos.

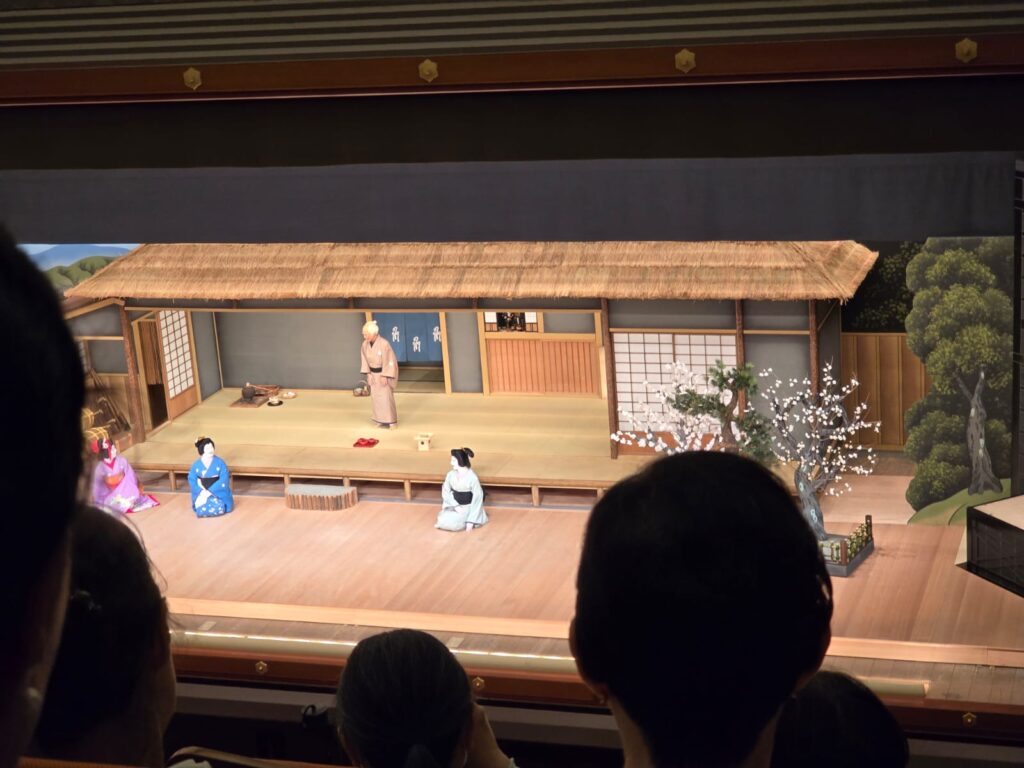

Após banho e breve descanso, peguei táxi até o Kabuki-za (Teatro Kabuki) para encontrar colegas da Associação Mundial e anfitriões japoneses, que gentilmente nos cederam ingressos. Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade, o teatro existe desde o século XVII. Todos os artistas, mesmo nos papéis femininos, são obrigatoriamente homens — desde a proibição de atrizes em 1629, apenas eles dão conta do recado. A peça dramática incluía o seppuku, o suicídio ritual feudal, e eu compreendi parte do diálogo graças a um tablet com tradução simultânea em inglês. Mesmo assim, entender Kabuki é difícil até para um japonês. Curiosamente, a montagem — parte das comemorações dos 130 anos da Shochiku no Festival Hideyama Setembro Grande Kabuki — contou com crianças atuando. A cada cena, bons atores e belos cenários se alternavam. Kabuki é sinônimo de trajes elaborados e maquiagens carregadas.

Pela segunda vez, vem-me uma sensação muito agradável em estar no Japão. Talvez porque, na infância em Lins (minha cidade natal), tenha crescido diante de uma colônia japonesa, e por isso a convivência daquela época me marcou. Um dos momentos mais legais foi, ao sair sozinho do Centro de Convenções após minha conferência, entrar num bar de esquina lotado: na calçada, pessoas apreciavam o “churrasquinho de gato”, preparado na brasa pelo churrasqueiro à vista de todos. Os japoneses são sofisticados na elaboração dos pratos e na variedade de opções, e o lugar não foi diferente. Alguns itens do cardápio eram indecifráveis para mim. Sentei-me no balcão, ao lado de um aposentado, e, mesmo com comunicação difícil, trocamos palavras em inglês enquanto degustávamos Guinness e saboroso churrasquinho de polvo. Tive motivos para comemorar: ele pediu para tirar uma foto comigo.

A receptividade japonesa é incrível! Eles não se limitam a indicar um endereço: acompanham o visitante até o local para garantir que entendeu o caminho. Na década de 1980, isso já havia acontecido comigo em Lisboa e em Munique. O “encontro” que vivenciei reforça, em psicoterapia, a diferença entre acolhimento e desamparo. Comemoramos esse momento de harmonia no workshop que ministrei com o professor Vincenzo Di Nicola: nossa comunicação fluiu mesmo sem termos combinado o formato. Começamos com um sociodrama para sensibilizar os participantes sobre polarização e terminamos todos cantando num grande círculo — um encontro de culturas diante de tema tão complexo e onipresente.

Um psicólogo clínico, Dr. Hassan — participante do workshop e natural da Palestina — sugeriu incluir Yitzhak Rabin entre meus exemplos de posturas identitárias. Eu havia comparado Gandhi e seu assassino Nathuram Godse, ambos hindus, mas com métodos diferentes de luta; e Martin Luther King Jr., que optava pelo amor, a Malcolm X, que defendia o ódio. Segundo o Dr. Hassan, Rabin foi primeiro-ministro crítico do conflito entre israelenses e palestinos e, em 1994, ganhou o Nobel da Paz junto com Yasser Arafat. Um ano após esse feito, foi assassinado pelo extremista Yigal Amir.

Não foi um workshop com objetivos políticos, e meu próximo livro, Polarização, também não tem essa pretensão. O objetivo é oferecer vivências que ajudem o participante a sair das armadilhas da imunização cognitiva que nos torna irredutíveis a pensamentos contrários, comprometendo o diálogo e transformando o debate em embate insano. Na medida do possível, acompanho o Brasil nesta viagem e vejo discussões acaloradas e narrativas manipuladoras. O manipulador extrai do discurso do adversário apenas o que lhe convém para difamá-lo. As intenções nos debates e a maneira de responder aos fatos apresentados fazem com que nada pareça caminhar rumo ao entendimento.

Quando chegou a hora de partir para o norte do país com amigos, escolhemos viajar de trem-bala. Os espaços superpovoados das estações podem confundir, mas a sinalização visual foi suficiente para nos orientar até o trem com destino a Osaka. Com auxílio de tradutores nos celulares, conversamos em japonês com os funcionários para completar as passagens, pois não queríamos viajar em pé. Existem regras de silêncio nos trens e nos quartos de hotel — soube disso duas vezes: no trem, ao tentar gravar declarações para meu programa Psiquiatria Sem Fronteiras, e no quarto, ao ouvir o Conselho de Jorge Aragão com auxílio de uma caixa JBL. Alguém reclamou. Enquanto, por aqui, “bala” remete ao futuro, na viagem no icônico Shinkansen — reconhecido por velocidade e pontualidade —, no Brasil a palavra “bala” faz-me lembrar do cerceamento de vidas. Andar pelas ruas com total segurança é padrão no Japão; andar com temor, até em Florianópolis, é padrão no Brasil.

A crise ética sem precedentes que vivemos atualmente inverte valores e não poupa religiosos, bons cidadãos, nível intelectual ou classe social adoentados pela polarização. Essa crise é uma chaga que distorce o óbvio e nos distancia dos interesses coletivos. Por sua vez, continuamos com uma conta que não fecha, mas não investimos nos pilares de uma verdadeira reforma institucional: gastamos com representantes e instituições infladas o dinheiro que poderia tornar o Brasil um Japão.

Torre de Tóquio

Tóquio: Vista da Torre

Teatro Kabuki

Aposentado Desconhecido

Com Vinceno Di Nicola, no workshop sobre Polarização