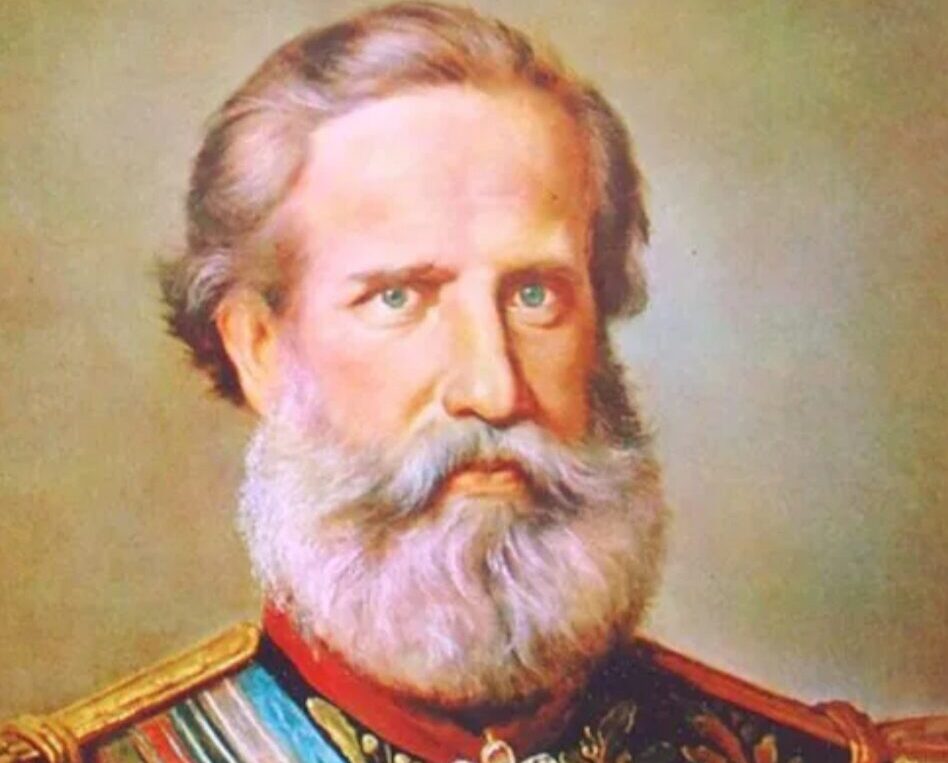

Dom Pedro II 200 Anos - créditos: Divulgação

14-09-2025 às 10h15

Patrícia Genovez*

Em junho de 1861, algo incomum aconteceu em Paraibuna (hoje, Juiz de Fora). A cidade, ainda jovem e em crescimento, foi escolhida como destino para uma das raras e cerimoniosas visitas do Imperador do Brasil, D. Pedro II. Mas ele não veio sozinho. Trouxe comitiva, pompa, damas da corte, clarins, carruagens, jornalistas e expectativas. Em sua bagagem volumosa havia algo invisível: seu poder simbólico como representante mais importante do Estado imperial. O monarca, de fato, possuía a capacidade de transformar simbolicamente os espaços por onde passava.

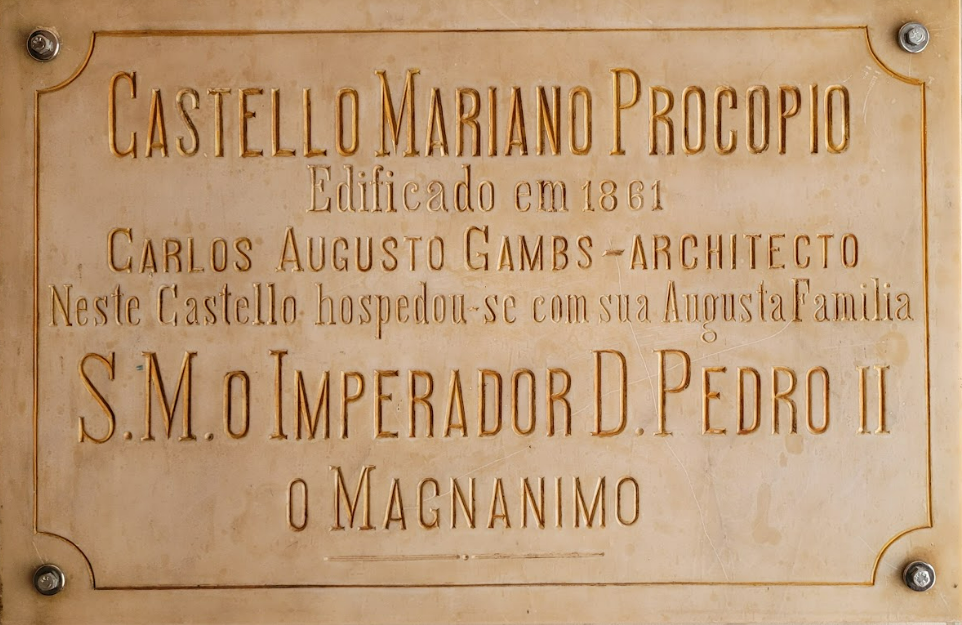

Durante cinco dias, Paraibuna (Juiz de Fora) se viu transformada. Ruas foram enfeitadas, jantares preparados, jardins iluminados com milhares de luzes. Mas talvez o que mais tenha impressionado o soberano foi o cenário onde se hospedou: a casa-palacete do engenheiro Mariano Procópio Ferreira Lage. Construída especialmente para recebê-lo, a residência dominava a colina como um castelo encantado, mais tarde denominado popularmente como “castelinho”. E, como nos contos de fadas, o visitante real chegou em grande estilo, deixando ali muito mais que sua assinatura no livro de visitas.

O episódio não deve ser compreendido apenas como uma curiosidade histórica, perdida num tempo passado. Trata-se de um momento revelador sobre como funcionava o poder no Brasil do século XIX. Um poder que não se expressava apenas nas leis, mas também no brilho das cerimônias, nos gestos do Imperador, na ordem minuciosamente calculada dos brindes à mesa. A visita de D. Pedro II à nossa cidade, e especialmente à casa de Mariano, representava na localidade os múltiplos quadros que estruturavam a monarquia brasileira, como se fosse um espetáculo meticulosamente coreografado. Mas, podemos afirmar que ninguém conhecia melhor esse roteiro do que as elites da época e, neste caso específico, Mariano Procópio soube se destacar em relação à elite local.

Uma casa construída para o poder

Mariano Procópio não era apenas engenheiro. Era também político, empresário e, sobretudo, um homem que demonstrou compreender muito bem o valor dos símbolos que expressavam poder e ostentação. Ao construir sua “quinta” no alto de uma colina, com arquitetura inspirada no Renascimento italiano, jardins à inglesa e um lago artificial com pontes e ilhas, ele não estava apenas erguendo uma casa: estava construindo o símbolo de uma poderosa mensagem.

A casa se impunha sobre a cidade como um gesto de autoridade. De lá, via-se tudo, inclusive a proximidade com o trono. Não por acaso, foi ali que o Imperador foi recebido. E foi ali, sob arcos e lâmpadas chinesas, entre banquetes e serenatas, que se selou uma aliança. Mariano oferecia o cenário; D. Pedro II, o selo de prestígio. Ambos sabiam o que estavam fazendo.

Essa escolha espacial tinha função simbólica. A casa não era apenas bela, era estratégica. Receber o Imperador era uma forma de se elevar perante os pares, de se posicionar como figura-chave numa rede de poder que conectava o interior mineiro à Corte. Era como se, ao acolher o monarca, Mariano estivesse dizendo: “estamos com o Império e somos parte dele”.

Cerimônia e hierarquia: o poder nas entrelinhas

A viagem do Imperador, longe de ser casual, seguia um roteiro meticuloso. As trombetas que acordaram os convidados às três e meia da manhã ainda no Palácio em Petrópolis, os horários milimetricamente seguidos, o trajeto das carruagens, a posição de cada figura pública na comitiva: tudo era parte de uma encenação de prestígio e poder. Um poder que a monarquia projetava pelas lunetas de D. Pedro, em seu observatório no Paço Imperial em Petrópolis e também por uma outra luneta, aquela que permitia observar em longo alcance os raros, mas significativos momentos de pompa que envolviam seu trono.

Eram esses ritos que revelavam quem estava dentro e quem estava fora do círculo imperial. A lista dos convidados para os jantares, a ordem dos brindes, os lugares à mesa: detalhes aparentemente triviais que, na verdade, expressavam alianças políticas, recompensas por lealdade e até punições simbólicas. Participar de uma viagem com a presença da família imperial significava reconhecimento. Estar ausente era, muitas vezes, um claro sinal de desagrado.

Essa lógica também se estendeu à cidade, em 1861. A visita imperial mobilizou as elites locais, dentre os quais se destacaram: os membros da Câmara, da Guarda Nacional, grandes fazendeiros e comerciantes, num esforço coordenado para bem receber o soberano. Era o momento em que as diferenças internas cediam lugar a um interesse comum: mostrar-se digno da atenção imperial. O Imperador, ao pisar na cidade, fazia com que todos se encaixassem, como peças num tabuleiro. E ao sair, deixava uma nova disposição das forças locais. Quem teria, dessa forma, impressionado mais D. Pedro II e sua família?

O homem que encantou o Imperador

Museu Mariano Procópio.

Mas quem era, afinal, Mariano Procópio? Nascido numa das famílias mais influentes da região, formou-se engenheiro na Alemanha, dominava línguas e artes, e era visto como exemplo de homem moderno. Idealizou a estrada União e Indústria com o sonho de conectar a província à Corte, fomentando o progresso e, evidentemente, sua própria posição social. Quando o Imperador aceitou vir à inauguração da rodovia, foi a consagração de seu projeto pessoal e político.

Mariano não economizou esforços. O jantar teve cem talheres servidos em rodízio triplo. A mesa, rodeada por figuras de prestígio, foi palco de brindes cuidadosamente planejados: ao Imperador, à estrada, ao futuro. A residência foi preparada como um castelo dos contos infantis e assim foi descrita por jornalistas da época. D. Pedro II, conhecido por sua sobriedade pessoal e aversão ao luxo, parece ter se deixado impressionar. E ao elogiar o anfitrião, deu-lhe um presente raro e caro: visibilidade política.

Entretanto, o elogio imperial não era apenas uma gentileza. Era estratégia. O Imperador distribuía prestígio com parcimônia. Não permitia bajulações, evitava camaradagens, e escolhia a dedo com quem dialogava. Sua postura pública era contida, mas carregada de mensagens. Aceitar dormir no “castelo” de Mariano, e elogiar sua obra, foi mais do que cortesia: foi uma poderosa chancela simbólica.

Entre a simplicidade e o esplendor

Curiosamente, o poder de D. Pedro II vinha justamente de sua contenção. Vivia com simplicidade, vestia-se sem ostentação, recusava os rituais excessivos que marcaram outras cortes. Seu palácio no Rio de Janeiro era modesto, com poucos móveis e objetos de valor. Mas, em público, sabia como impor presença. Sua carruagem, anunciada por clarins, sua postura nos bailes, sua parcimônia nos gestos: tudo era calculado para manter a aura da autoridade e austeridade.

Era um rei constitucional, num país que tentava equilibrar modernidade e tradição. Representava um Estado que ainda se construía e, por isso, precisava ser visível. E onde o Estado não chegava com leis e soldados, chegava com o Imperador. Cada visita, cada gesto, cada silêncio carregava o peso da legitimidade. Tudo devidamente registrado em seu diário pessoal, inclusive os dias passados em Paraibuna (Juiz de Fora).

Uma visita que virou memória

A rodovia União e Indústria que motivou a visita não teve o impacto esperado. Logo foi superada pela estrada de ferro. Mas a imagem deixada pela visita imperial permaneceu. Foi celebrada em livros, jornais, exposições. E ainda hoje, o Museu Mariano Procópio, instalado na antiga residência, guarda os objetos, móveis e lembranças daquele momento. Uma cápsula do tempo em que Juiz de Fora se viu centro do Império, ainda que por cinco dias.

A história nos mostra que o poder não está apenas nas leis. Ele se manifesta nos gestos, nos ritos, nas construções materiais e simbólicas. E é nesse ponto que esse episódio nos ensina tanto. A casa construída para um rei não era apenas um lar: era uma ponte entre o local e o nacional. Era a materialização de um desejo de pertencimento e prestígio. E, acima de tudo, era uma lição de como, mesmo no Brasil do século XIX, política se fazia com engenho e arte.

hospedaram D. Pedro II e sua família. Créditos: Divulgação

Saiba Mais!

GENOVEZ, Patrícia. As malhas do poder:uma análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Juiz de Fora: Clio Edições Eletrônicas, 2002.

GENOVEZ, Patrícia Falco. A viagem enquanto forma de poder: a viagem de Pedro II e a inauguração da rodovia União e Indústria, em 1861. Revista Tempo, Rio de Janeiro, Vol 3, n. 5, 1998, p. 161-180.

*Patrícia Genovez é doutora, mestre e graduada em História. Professora titular da Universidade Vale do Rio Doce, onde atua nos cursos de Arquitetura, Jornalismo, Publicidade e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território, com pesquisas desenvolvidas junto ao Observatório Interdisciplinar do Território, em parceria com o Núcleo de Estudos sobre o Desenvolvimento Regional. Integra uma rede de pesquisadores vinculados a instituições nacionais e internacionais. Membro ativo do Royal Anthropological Institute (Londres). Atua nos seguintes temas: formação histórica do território, metodologia de pesquisa, interdisciplinaridade, patrimônio cultural, história local, memória, história oral, migração e territorialidades.